Grün ... frisches, sattes Grün ... so weit das Auge sieht!

Nein, wir sind natürlich nicht in „My fair lady“

Hingegen auf unseren Tagestouren, bei sommerlichen Temperaturen und ohne einen einzigen Regentropfen, mussten wir uns den Schatten stets mit Bedacht suchen – vermieden also nach Möglichkeit Wegstrecken en pleng soleil. :lol:

Diesen Ausdruck, der im Laufe der Tage zum geflügelten Wort :thumbup: avancierte, hatte unsere Freundin M. (für Eingeweihte: Doudous Chefin :idea

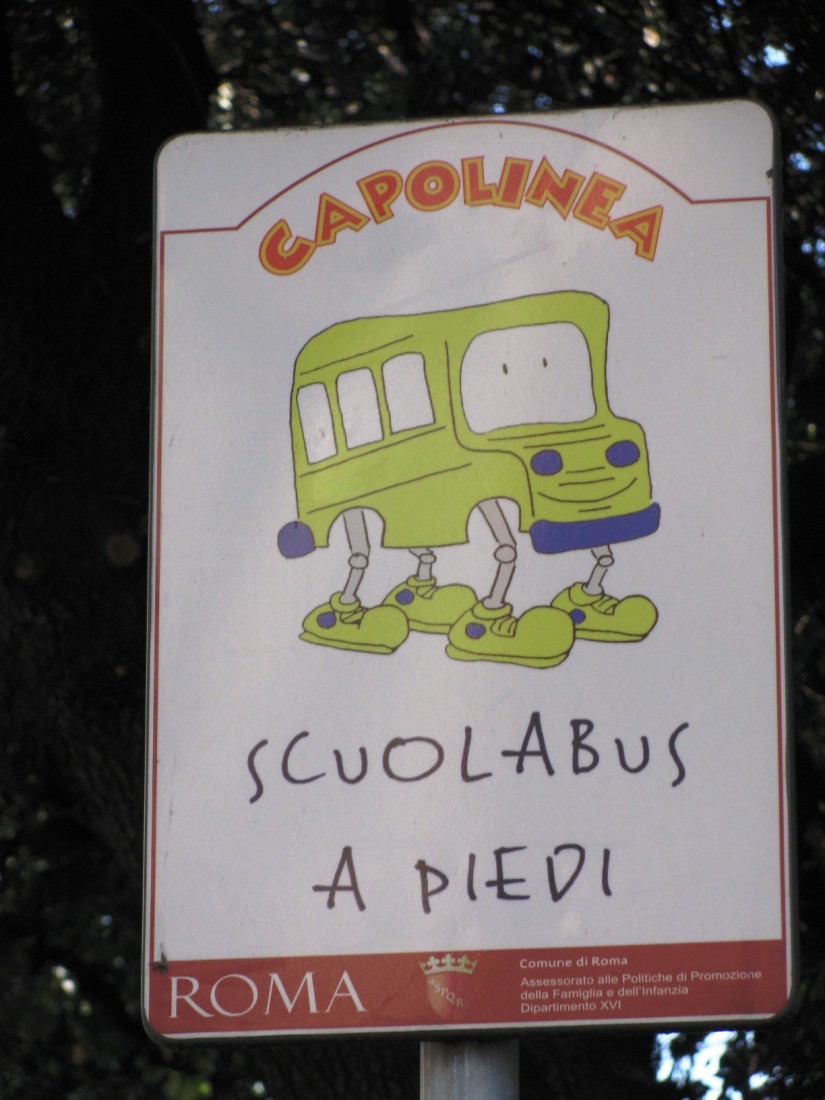

Ebenfalls etwas Grünes :] also ... und zugleich ein Wort bzw. Bild, welches die Atmosphäre unserer Rom-Tage perfekt beschreibt. :thumbup: 8)

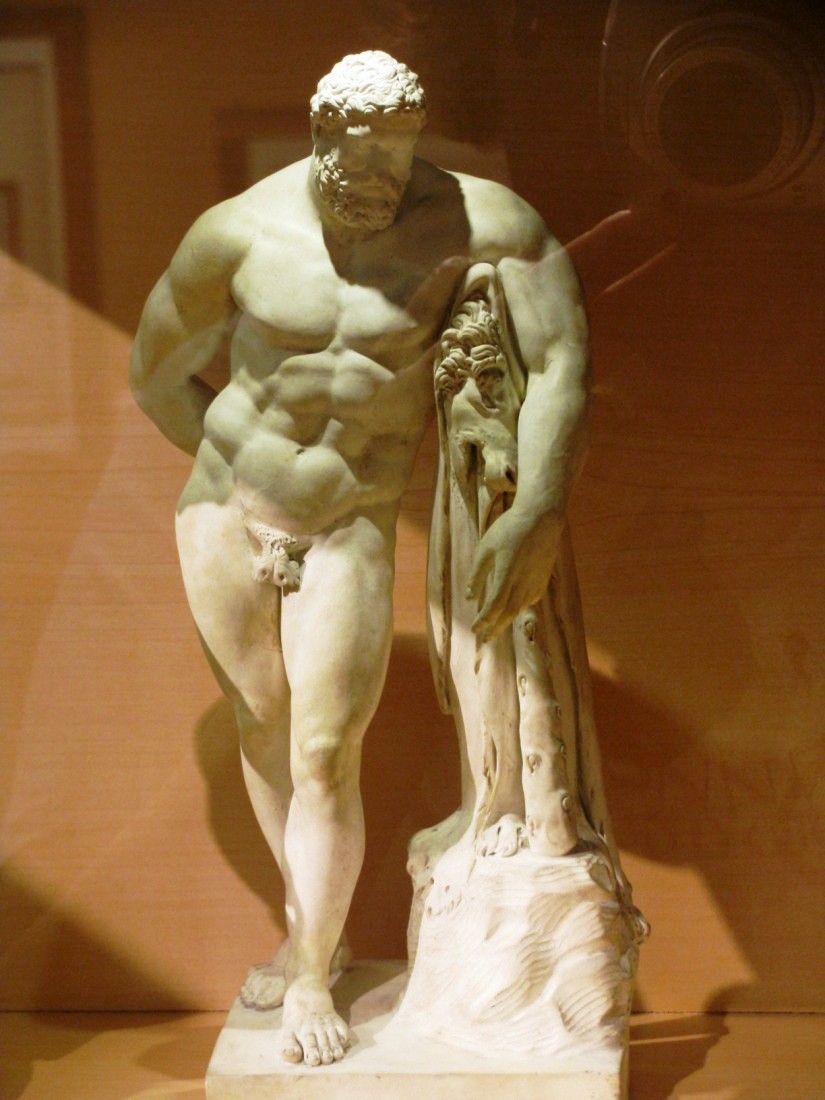

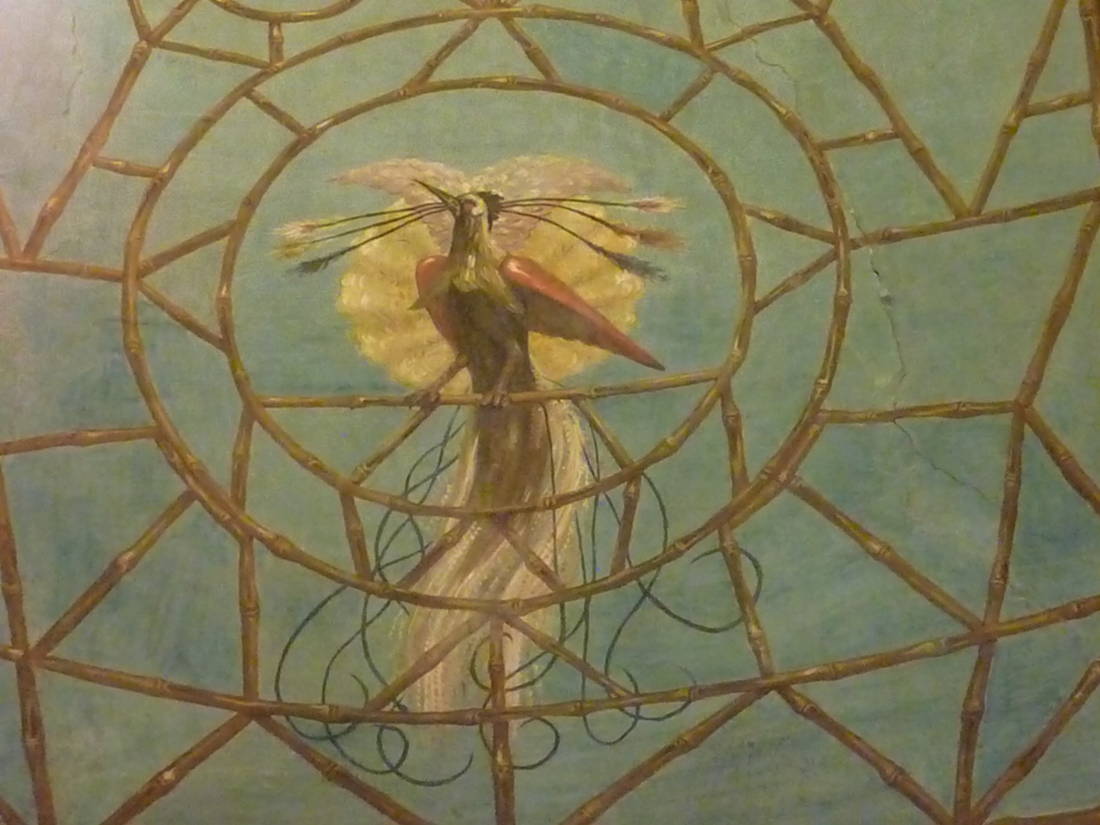

Claudes Vogel setzte als mit Abstand erster die Füße auf römischen Boden. Diesen Umstand nutzte sie zum Ausstellungsbesuch in den kapitolinischen Museen: Ritratti. Le tante facce del potere und wird mit einem Beitrag darüber die Themenreihe unseres Reiseberichts eröffnen.

M. und ich trafen am Nachmittag ein, bestückten zunächst unsere Kühlschränke mit allerlei leckeren Sachen - darunter auch Lachsschinken, Honigmelone

und San Gimignano - für's abendliche Picknick und spazierten anschließend in der Villa Sciarra durch's Grüne.

und San Gimignano - für's abendliche Picknick und spazierten anschließend in der Villa Sciarra durch's Grüne.Blick hinüber zum Aventin

Irgendwann vor 21.00 Uhr erreichte schließlich auch Simone die Villa Maria: nach einer kleinen Odyssee.

So war unser Glücks-Kleeblatt nun also komplett und konnte - mit dem im Reisekalender seit langem ersehnten Picknick auf der Terrasse - sein römisches Abenteuer beginnen.

G.

Inhaltsverzeichnis:

Donnerstag, 18. August

Freitag, 19. August

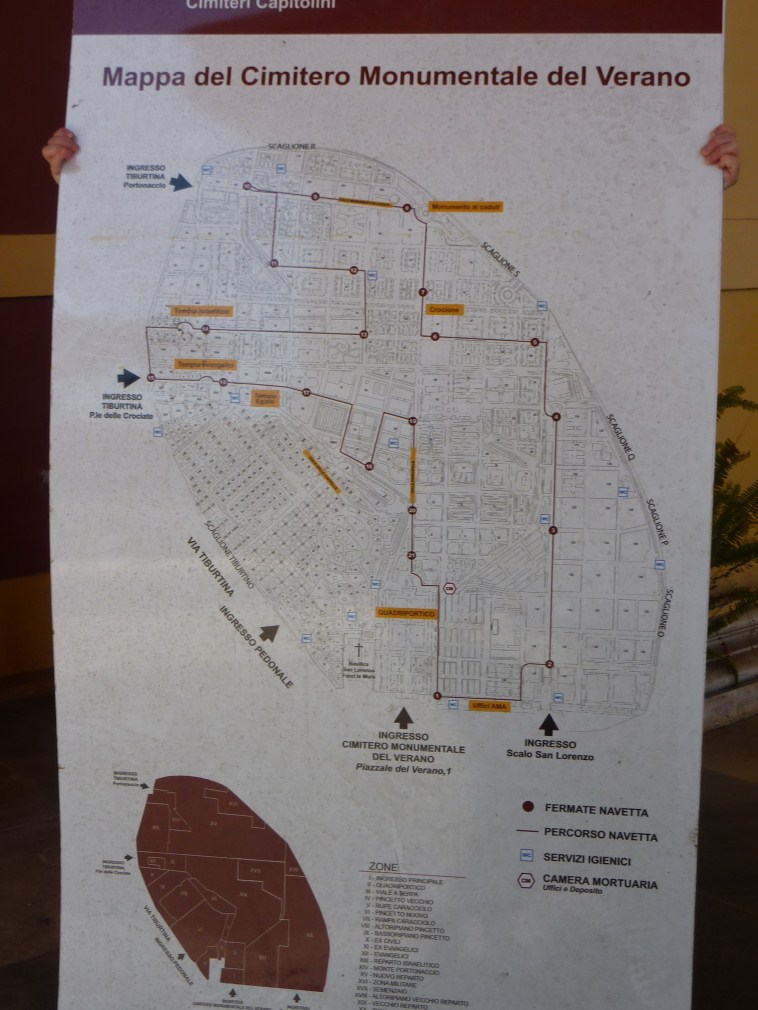

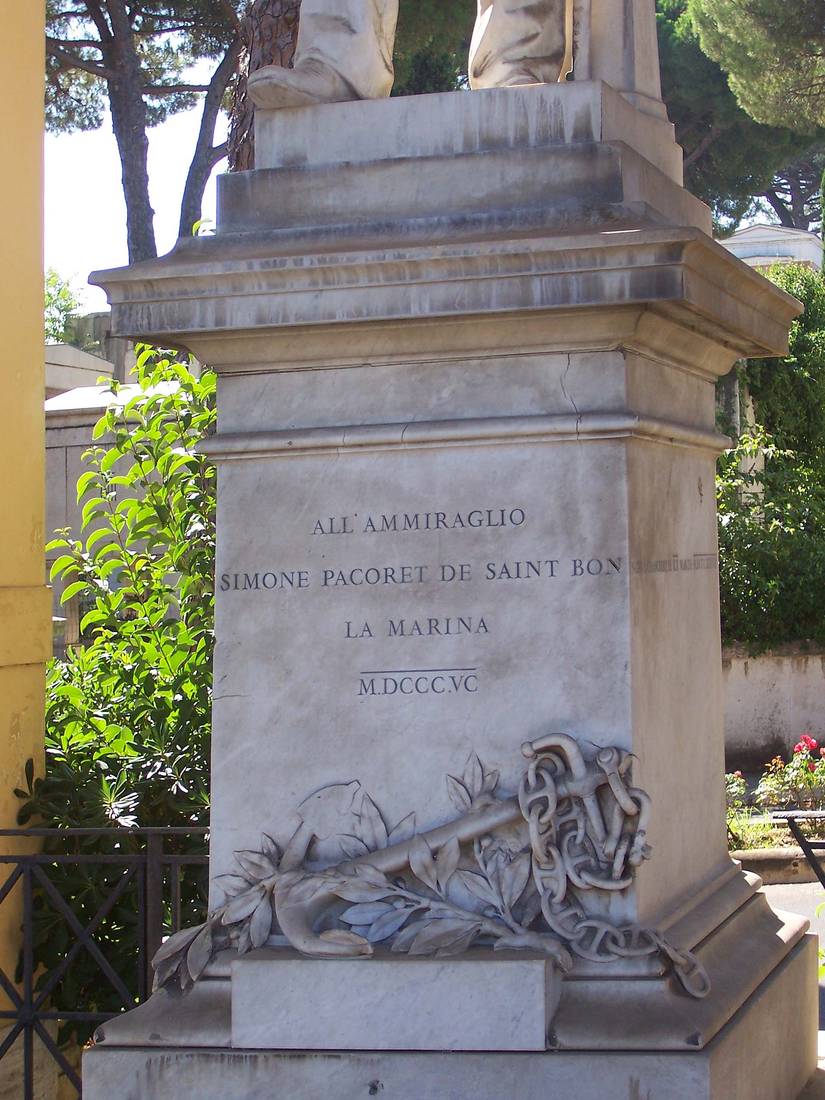

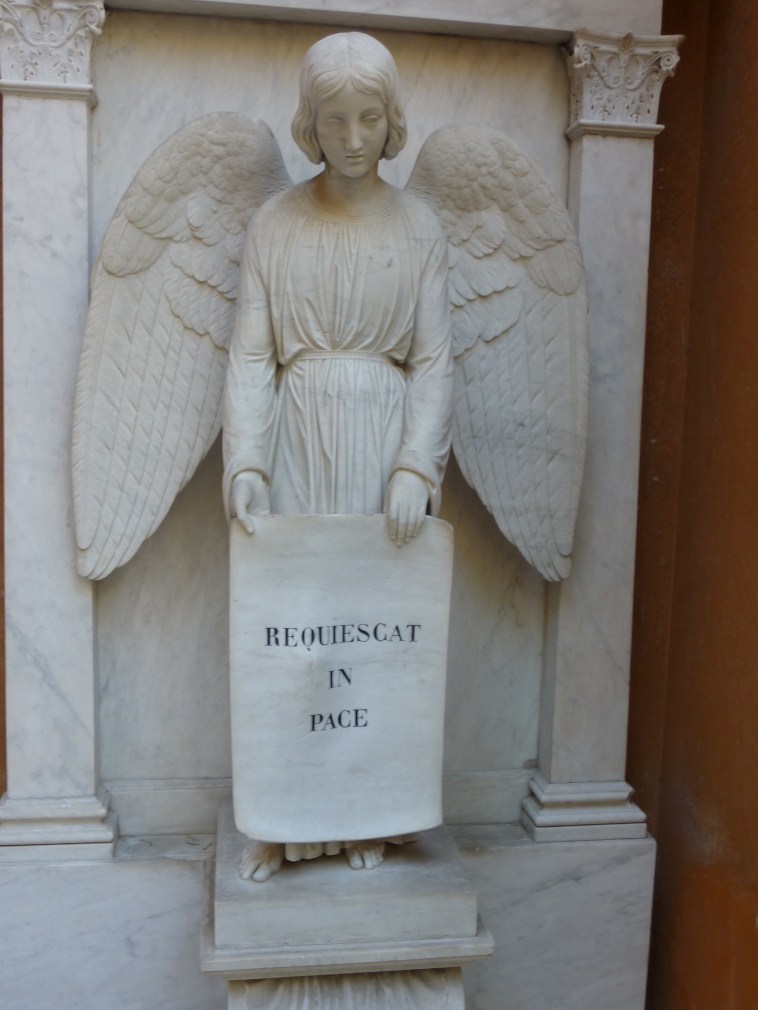

- Auf dem Campo Verano

- Engel auf dem Campo Verano

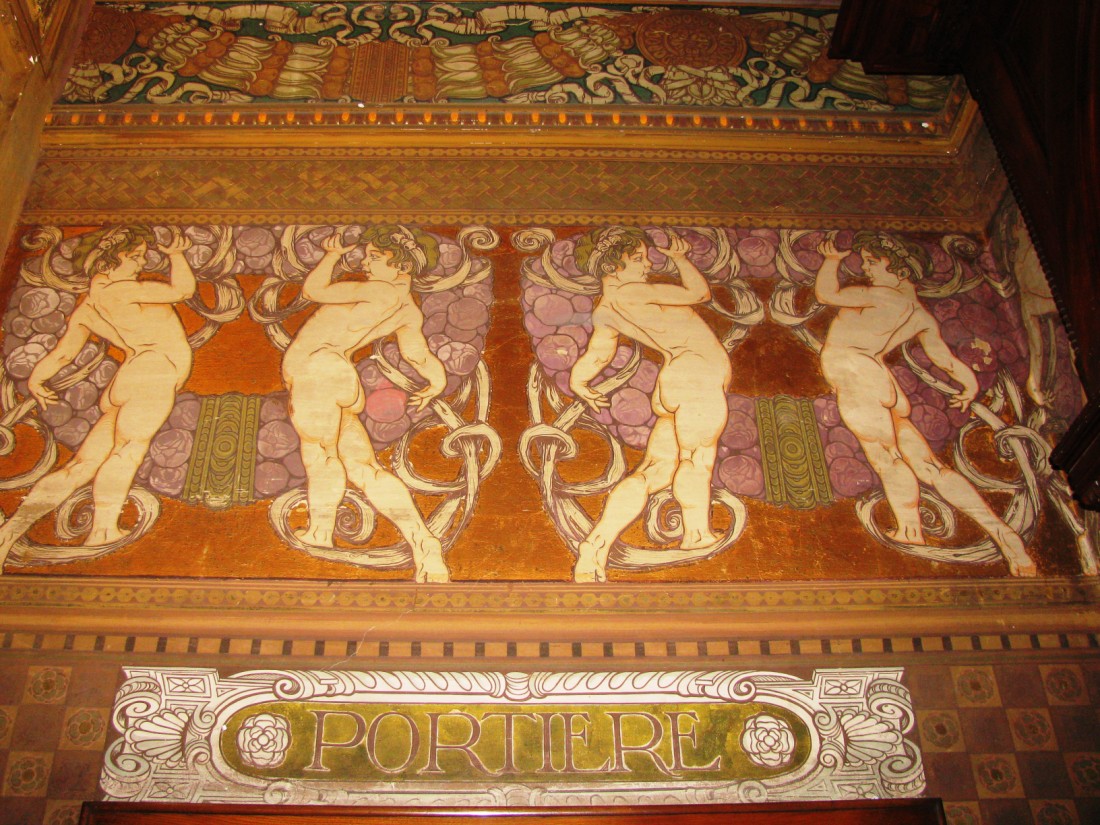

- Jugendstil in Rom: Villino Ximenes

- Jugendstil in Rom: Coppedè-Viertel

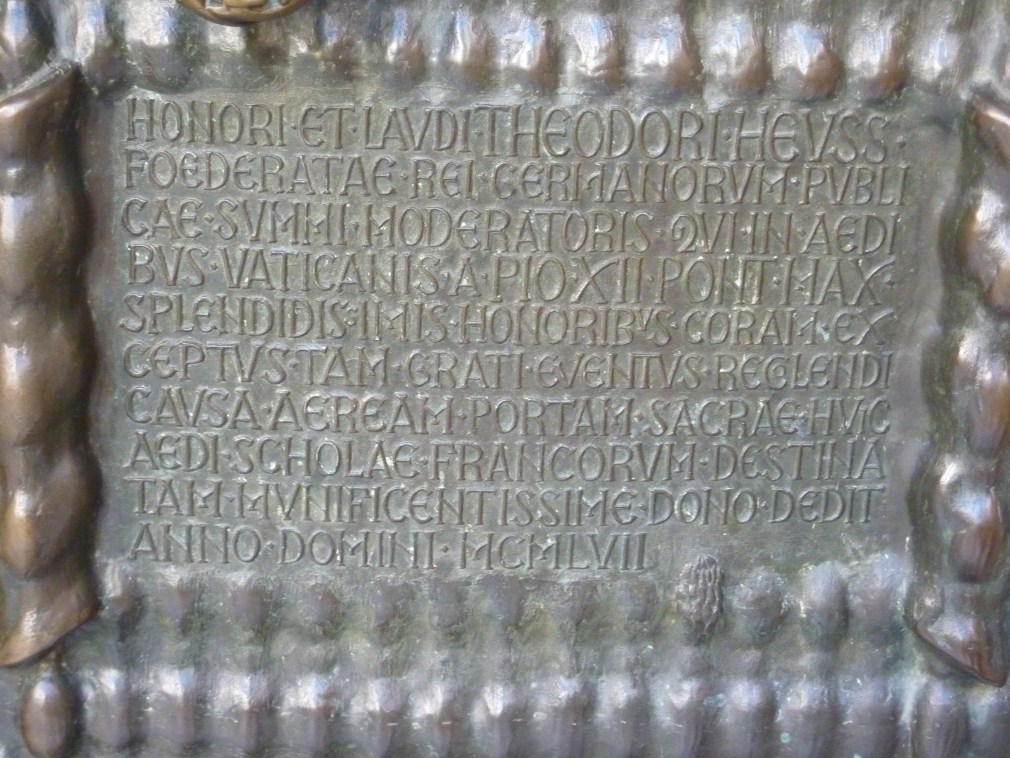

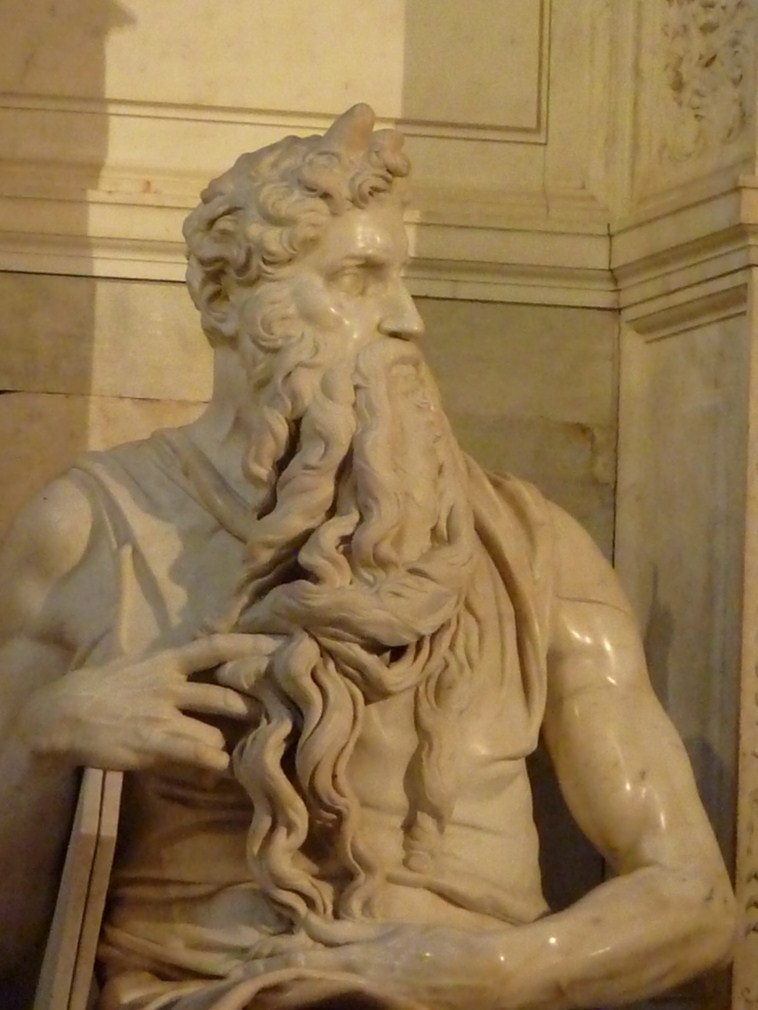

- Am und im Petersdom

Samstag, 20. August

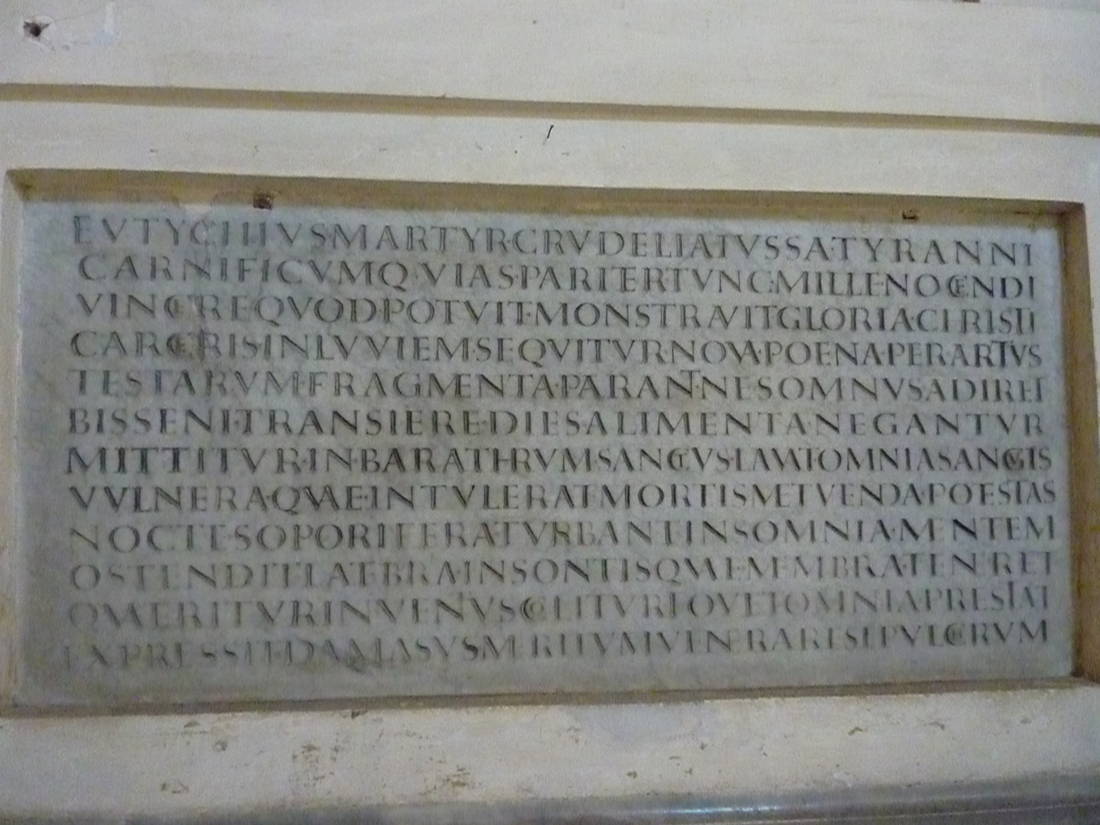

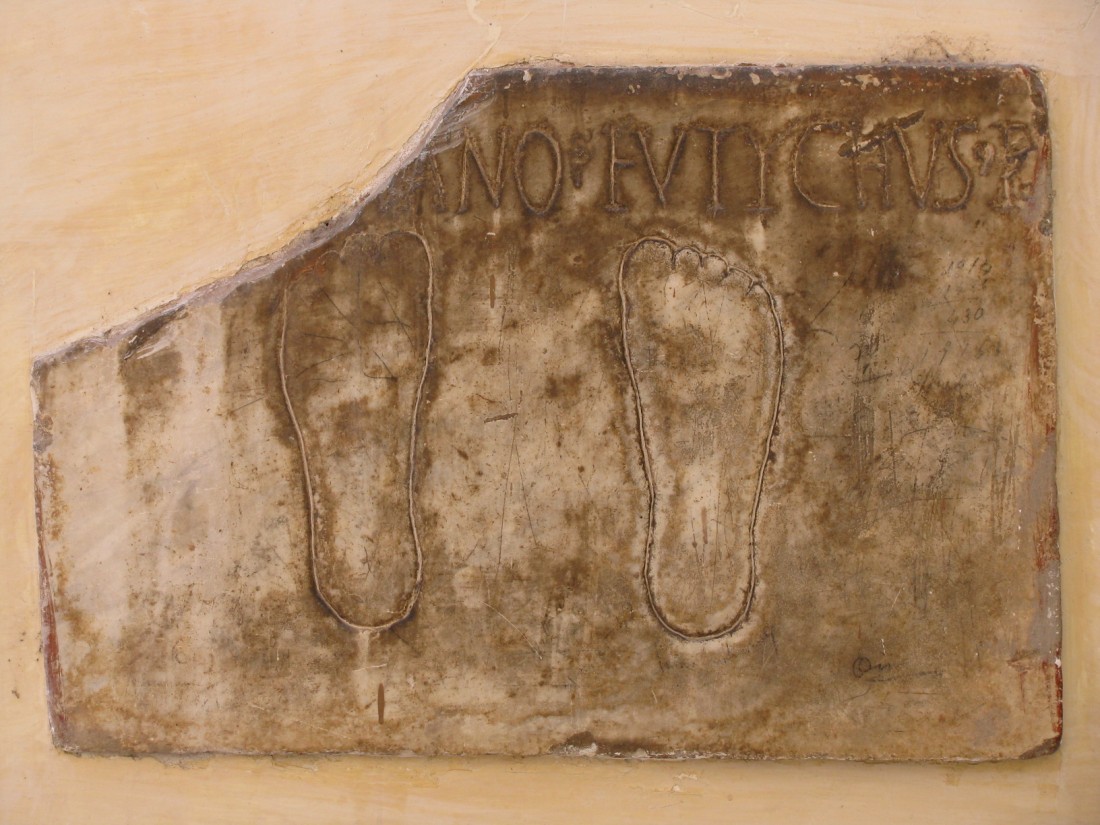

- San Sebastiano fuori le mura

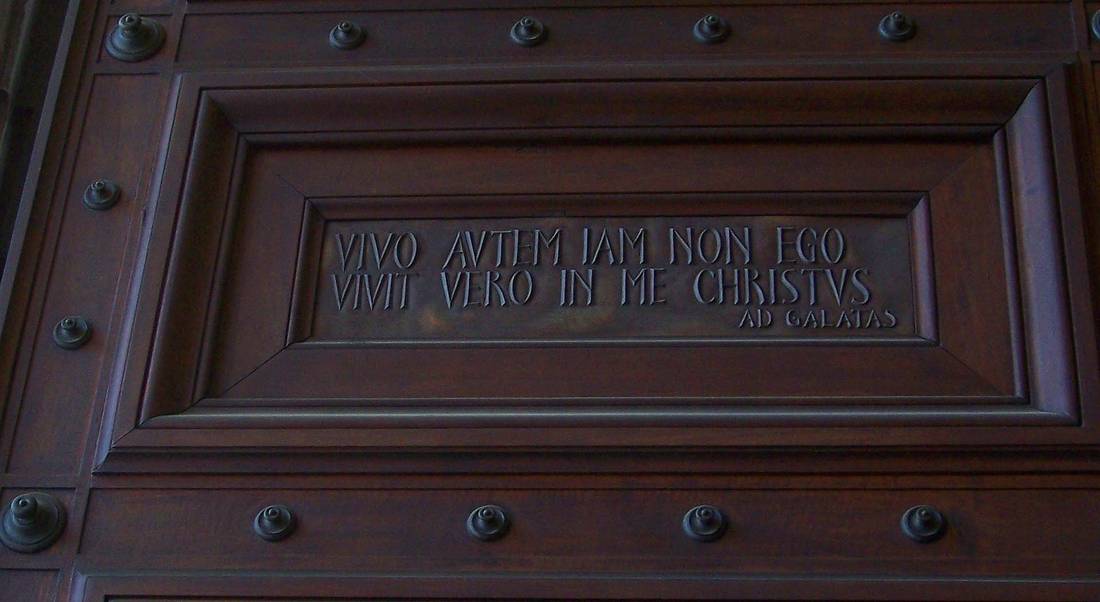

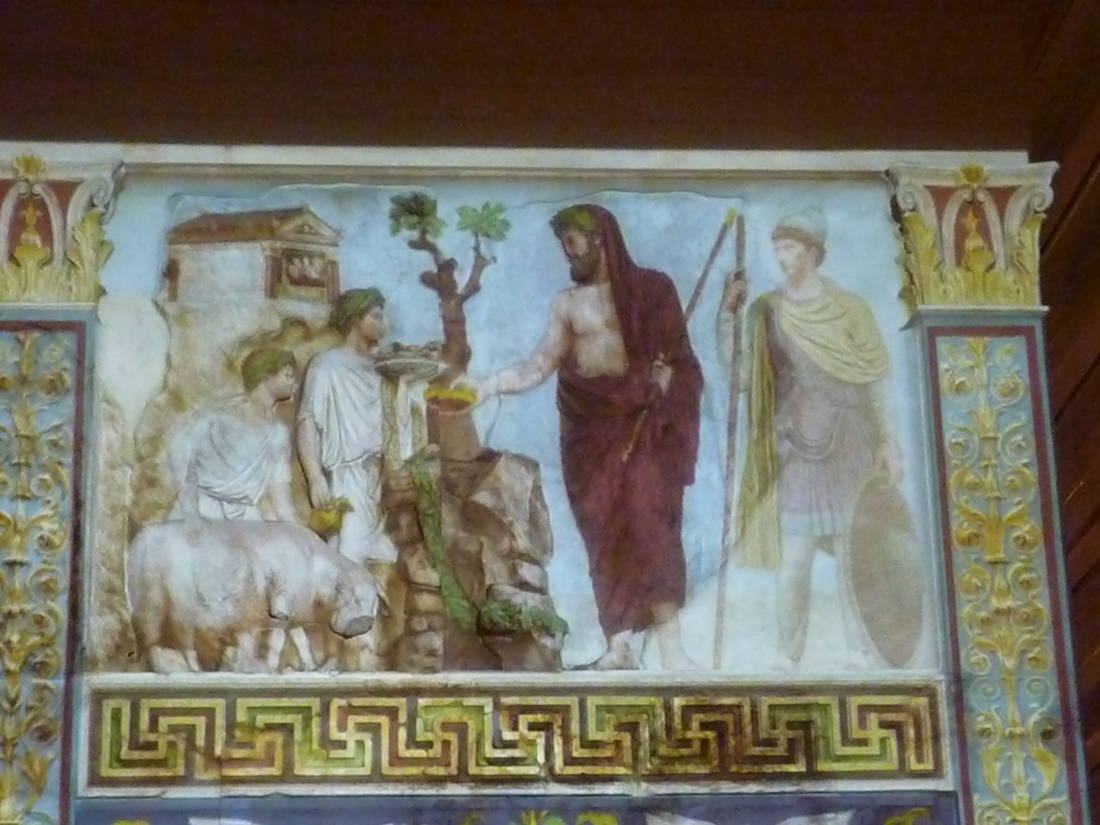

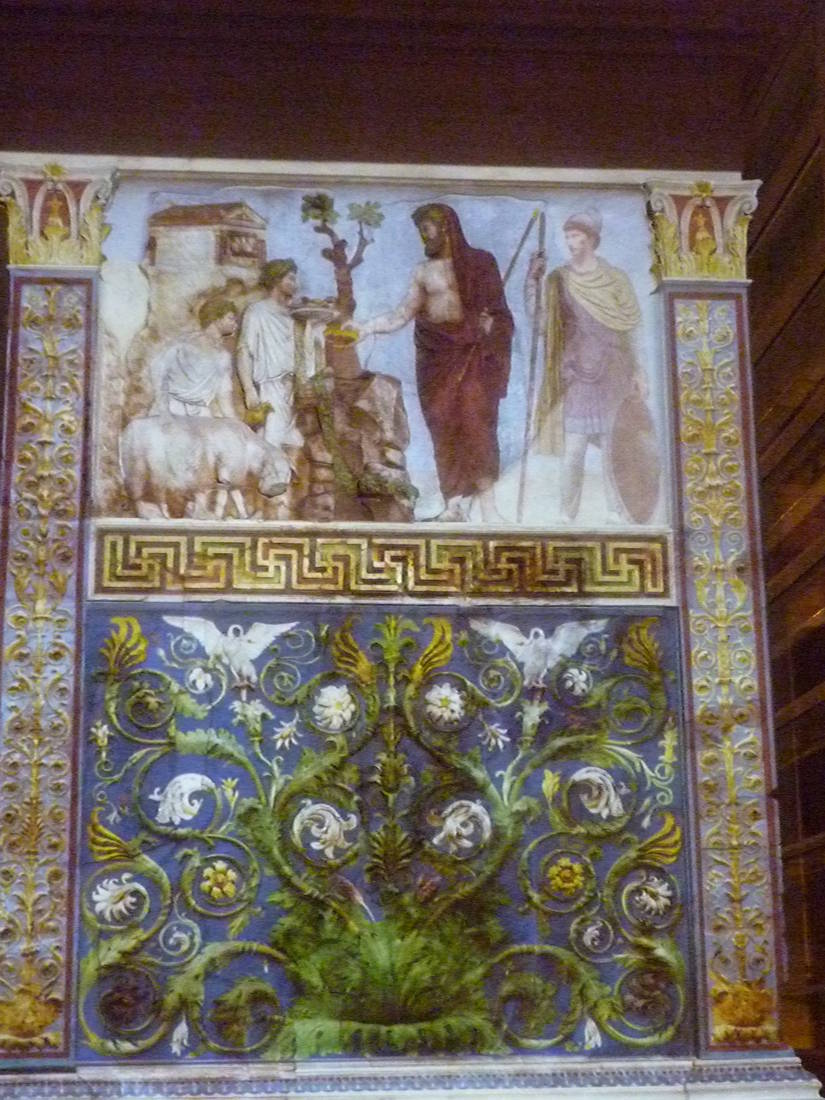

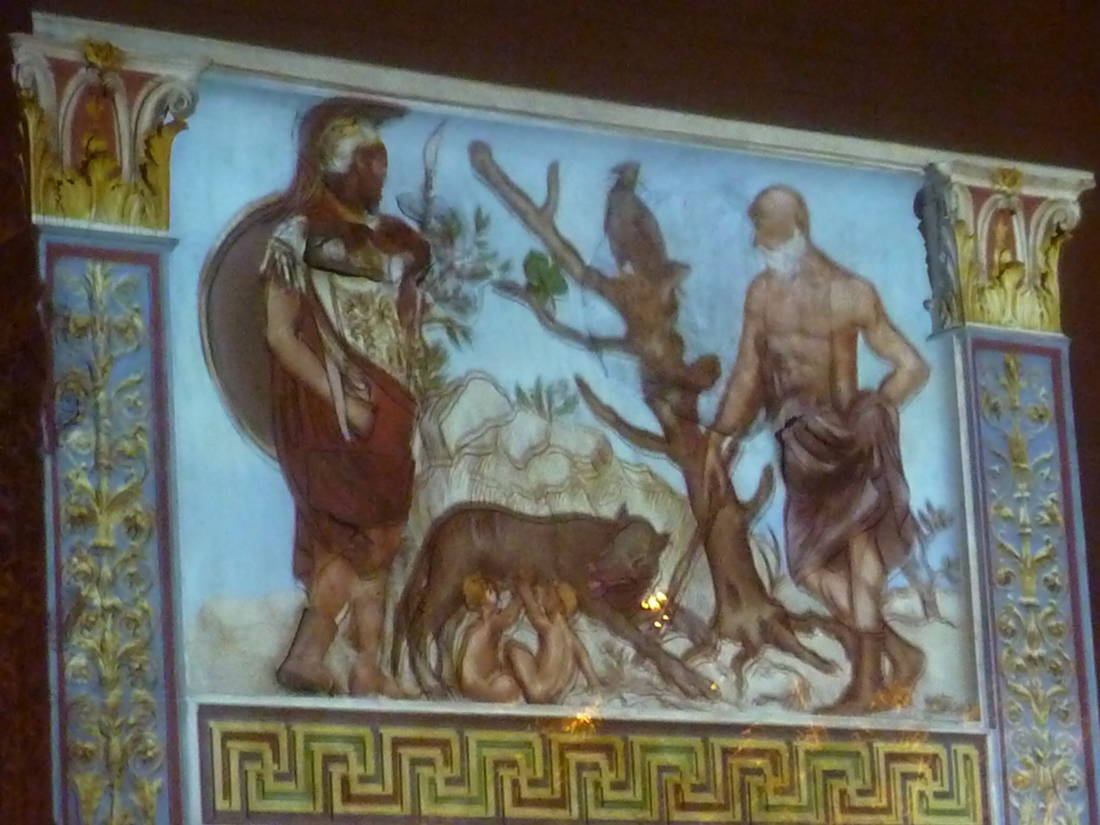

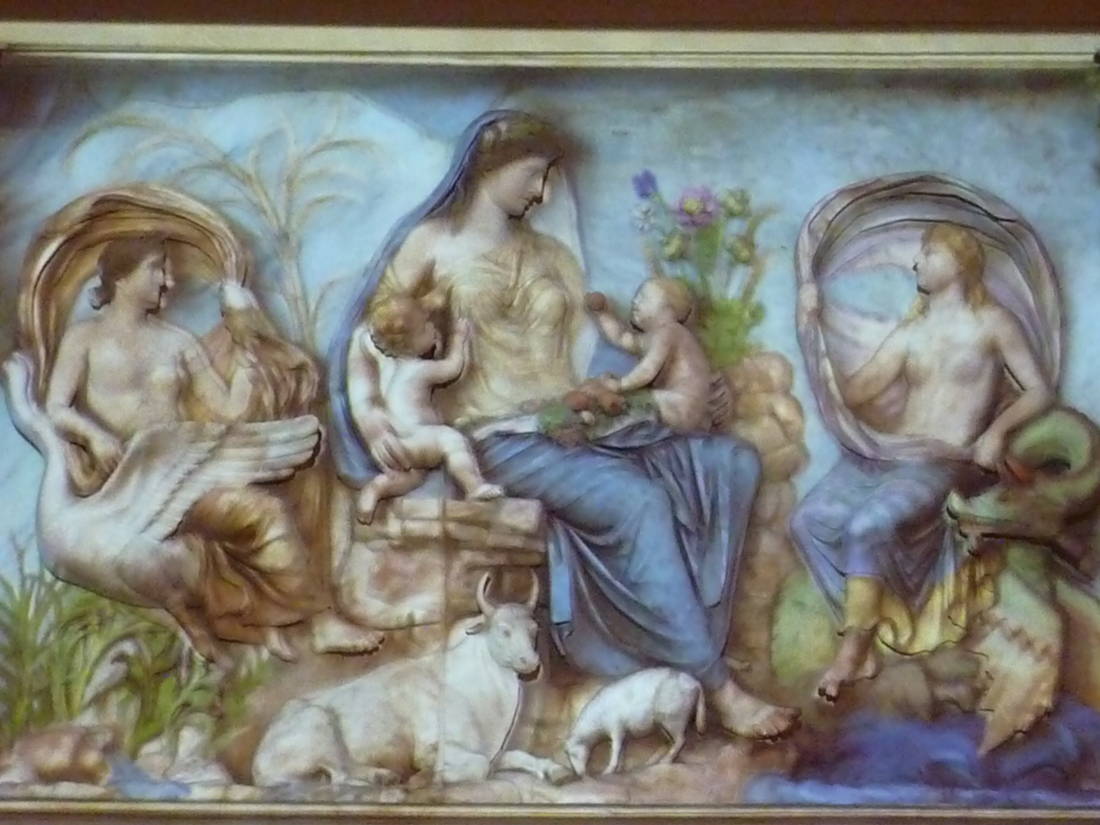

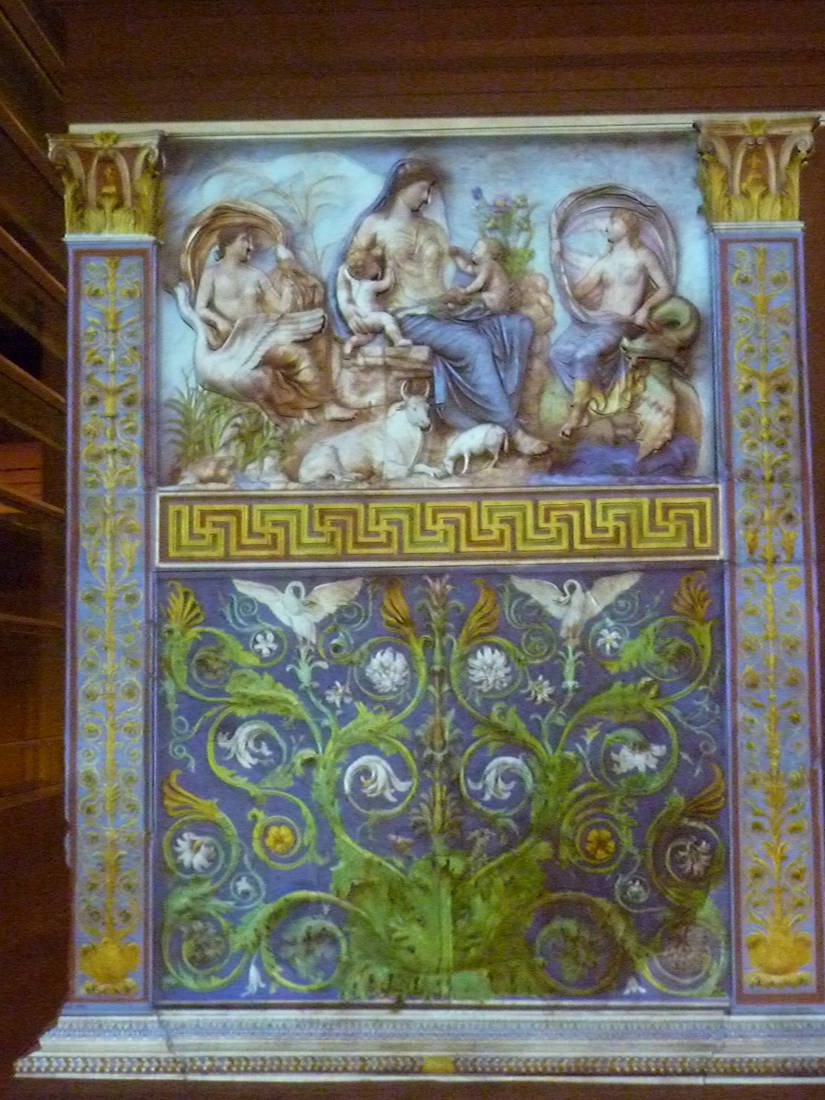

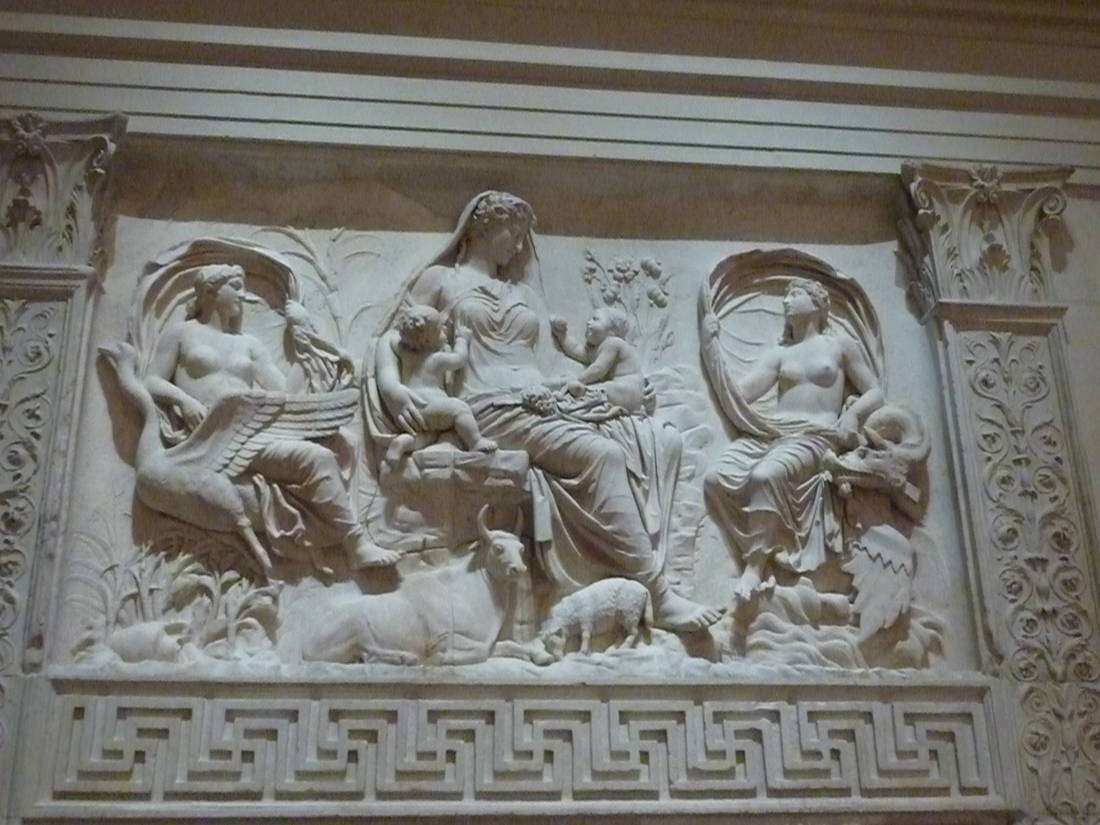

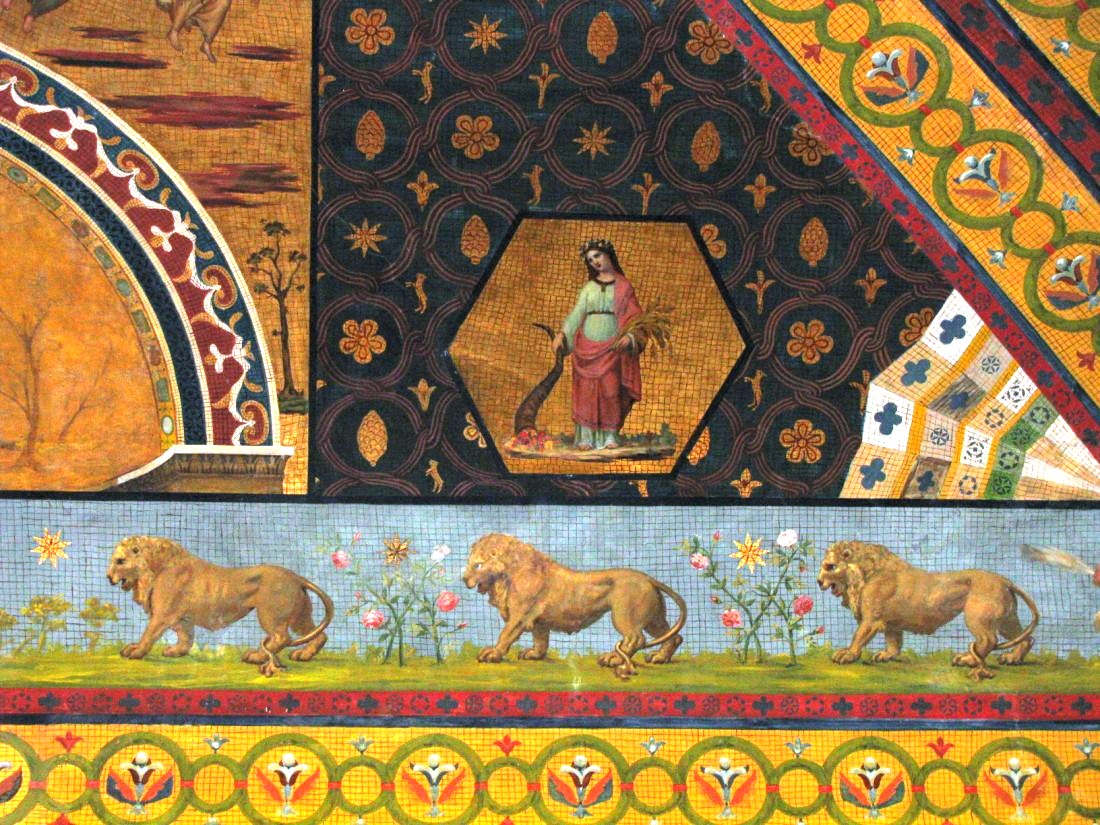

- San Paolo fuori le mura

- Passeggiata im Centro storico

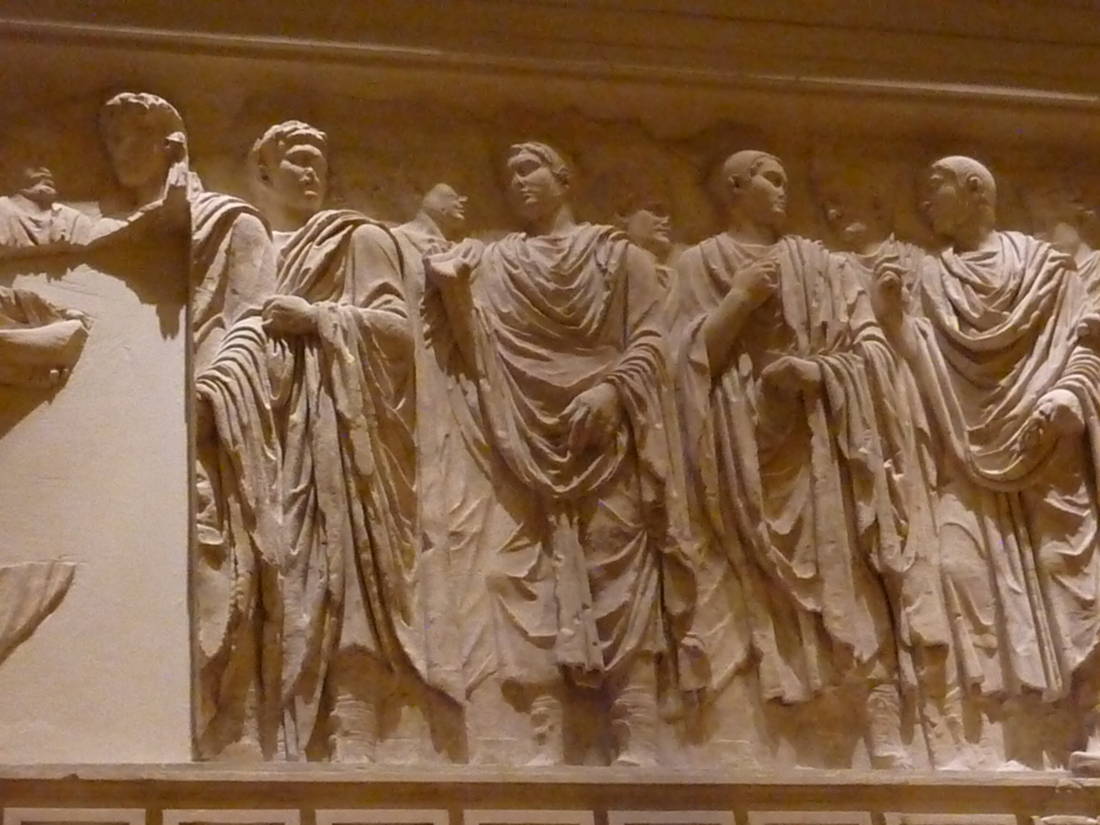

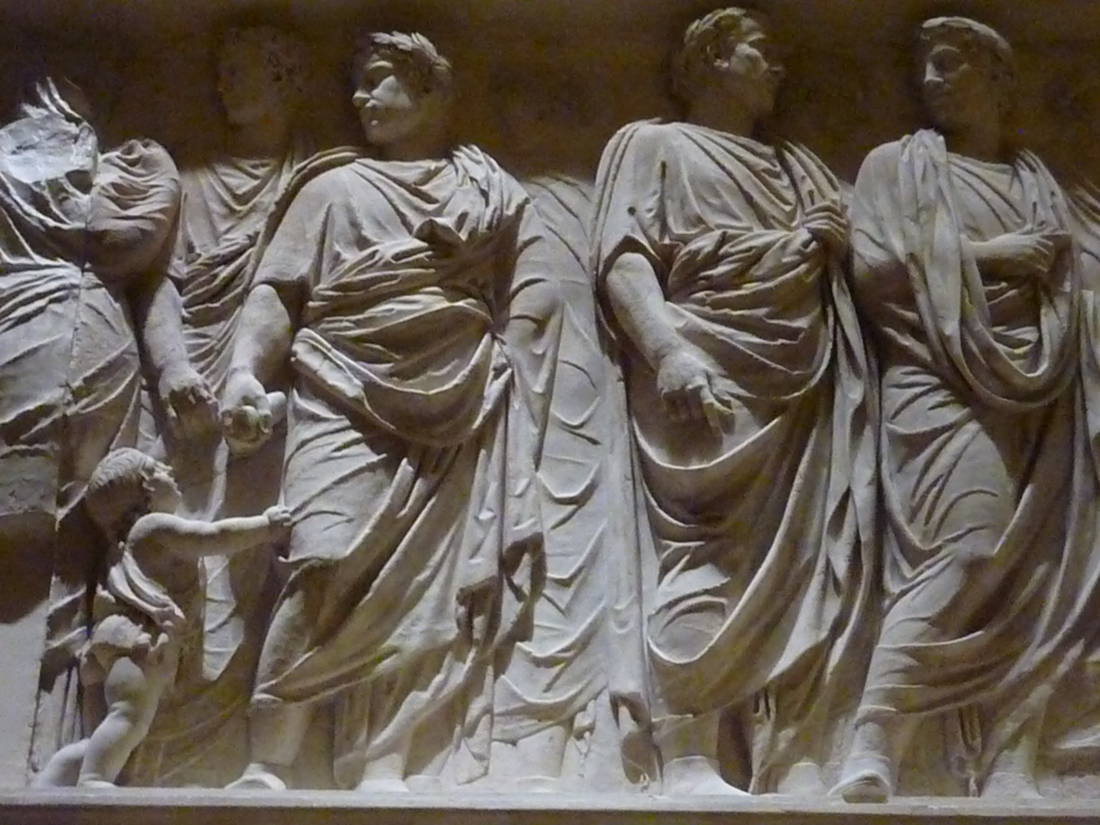

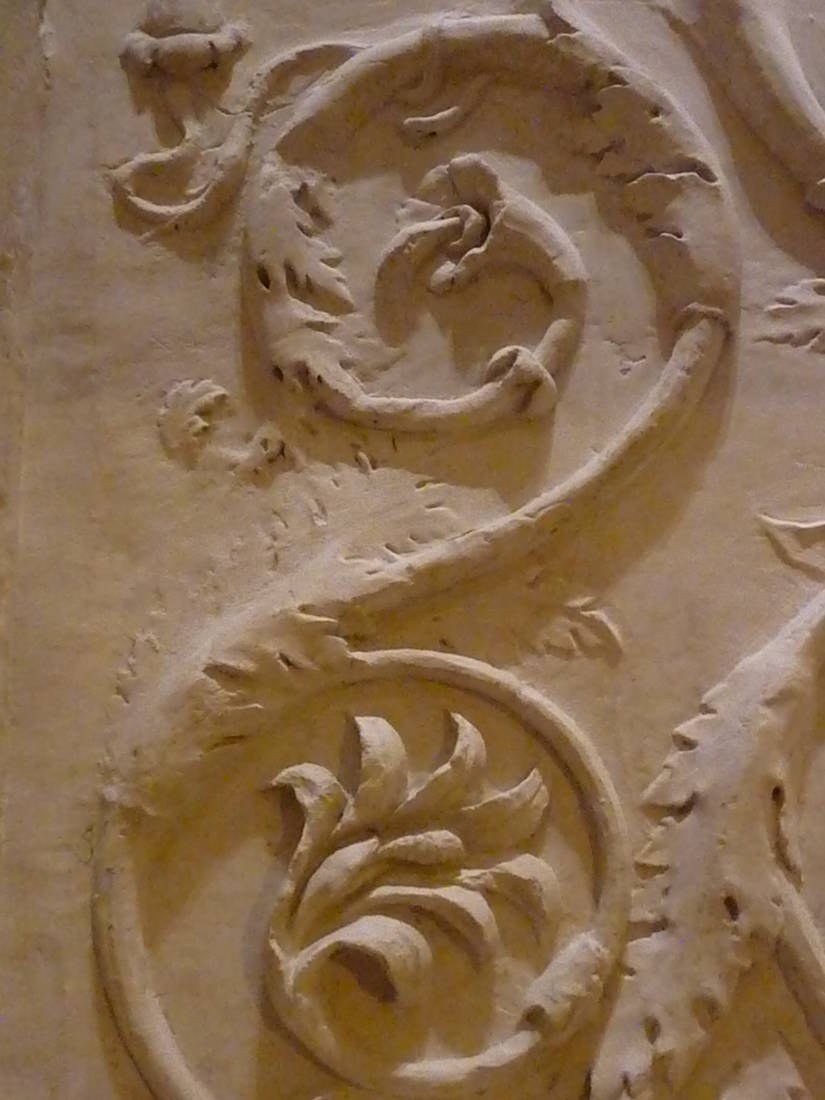

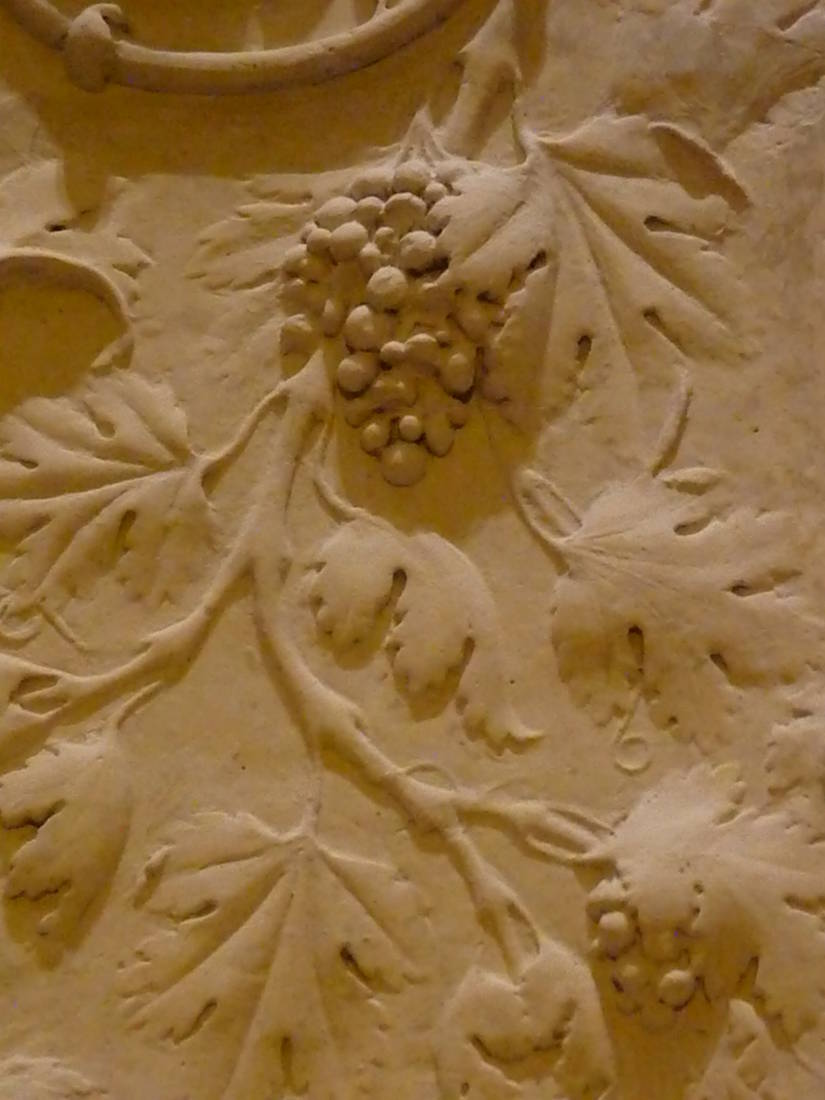

- I colori dell'Ara (mit Vorspiel an bzw. nahe der Piazza del Popolo: "L'Estate" und "Il Brillo Parlante")

Sonntag, 21. August

- Promenade au soleil

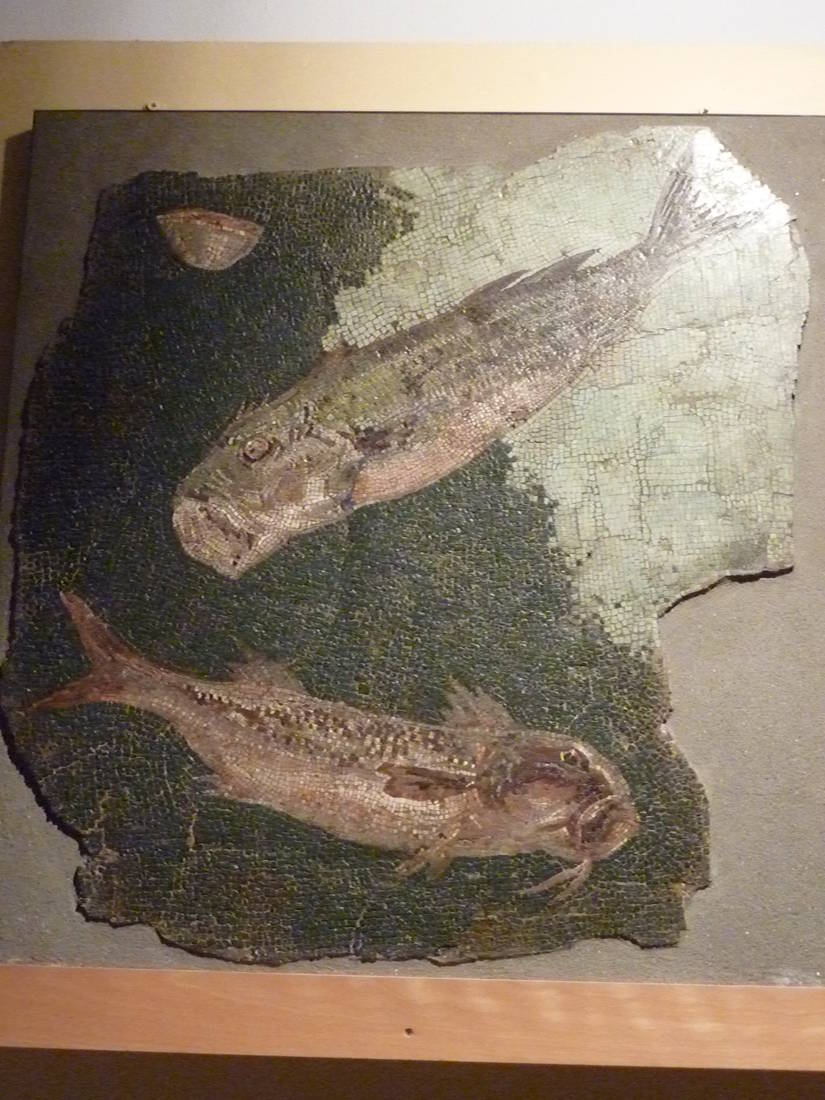

- Il Museo di Roma al Palazzo Braschi

- Im Park der Villa Sciarra

- Le Terme di Caracalla

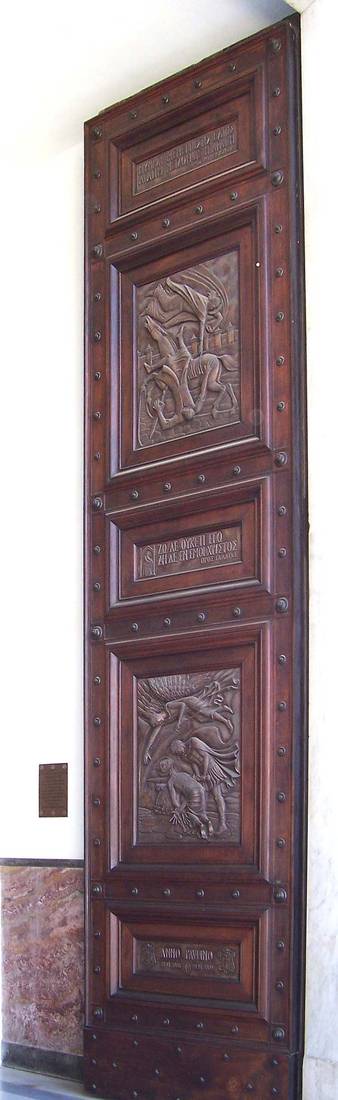

- Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo

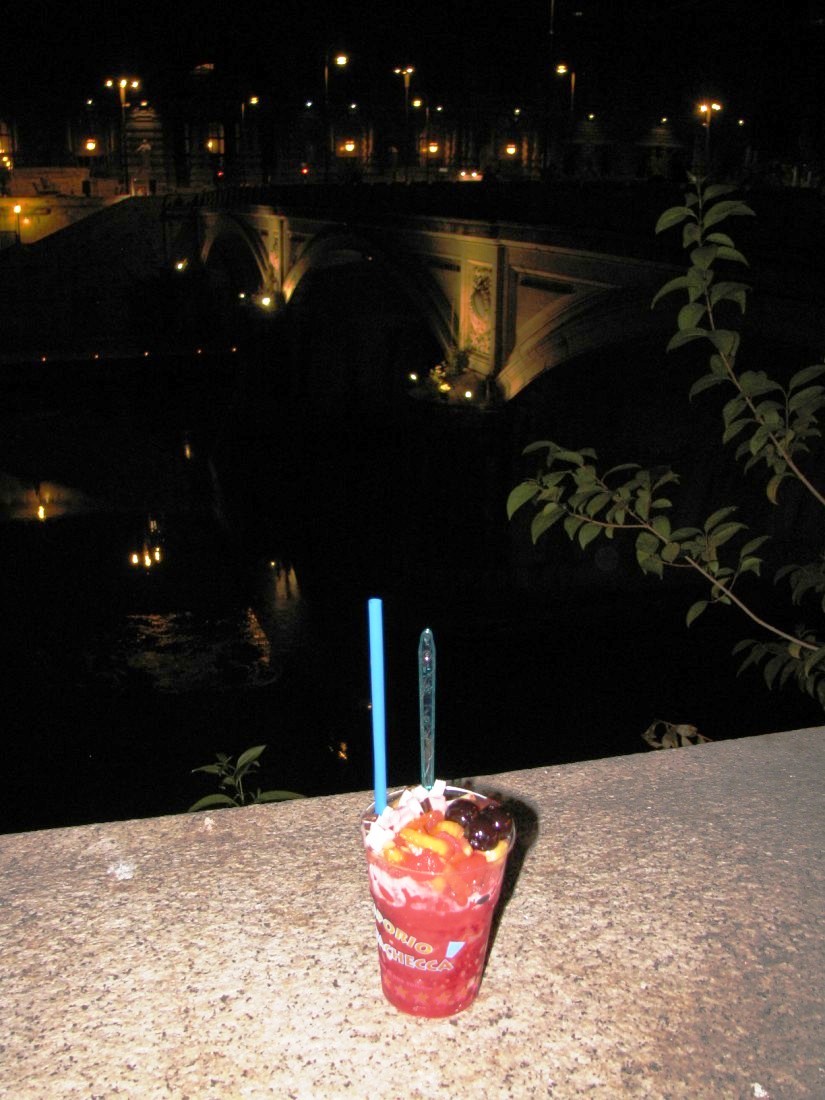

- Grattachecca Romana

Montag, 22. August

- Arrivederci, Roma: letzte Streifzüge durch die Urbs

(mit Exkurs zu Hubert Jedin)

Dienstag, 23. August

- Villa Giulia (und eine Überraschung ... oder: Claude allein in Rom :])

- Abschied von Rom

Zuletzt bearbeitet: