Die 'disputà del sacramento' - achter und letzter Teil

Francesco Maria della Rovere – der Entdecker und Förderer Raffaelos

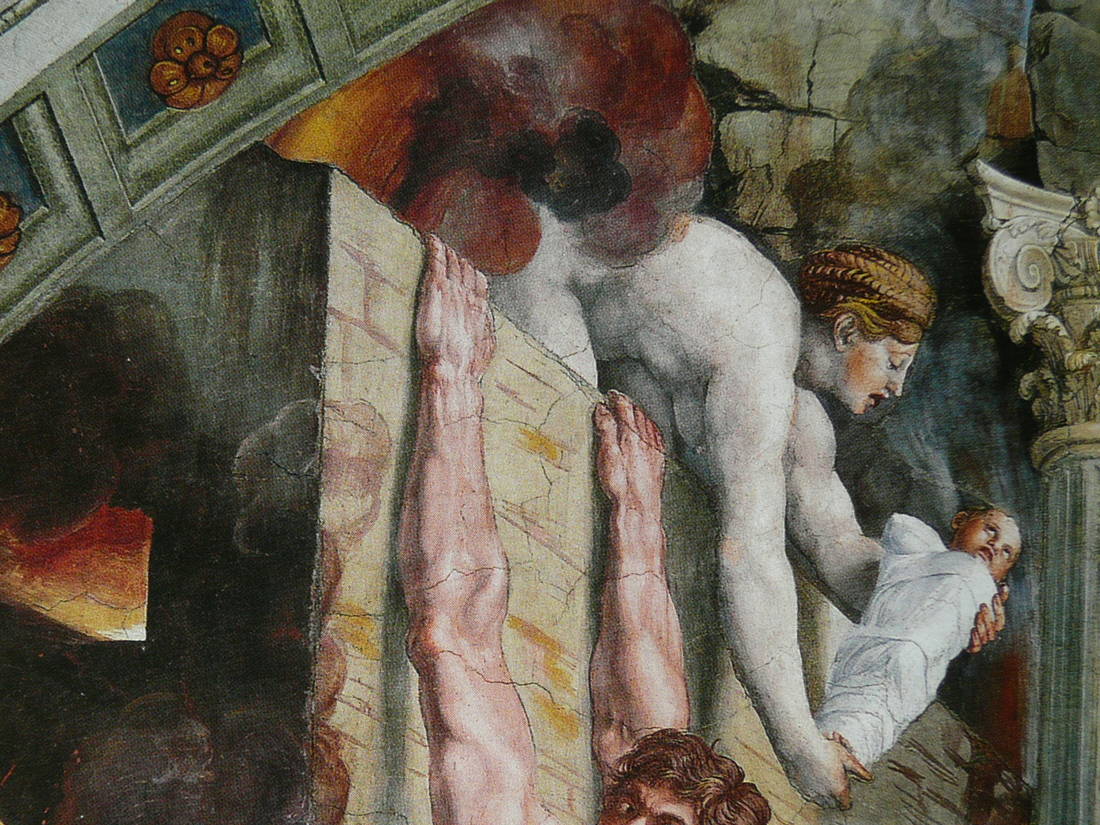

Von den vielen kleinen und großen Figuren, die Raffael vom Podest der Kirchengeschichte heruntergeholt hat, um sie auf die Bühne seiner Disputà zu stellen, ist nur noch eine einzige übriggeblieben; sie gehört zwar nicht zu den überragenden Gestalten des philosophischen und theologischen Welttheaters, aber ausgestattet mit dem sicheren Gespür für künstlerische Talente ist sie für den Großmeister der Malerei von unschätzbarem Wert: sie war es nämlich, die ihm den Weg in den Vatikan ebnete, wo er sofort zum Liebling in der damaligen Kunstszene aufstieg. Es ist Francesco Maria della Rovere, der Herzog von Urbino und bevorzugte Neffe von Julius II, der uns schon in der ‚Schule von Athen’ begegnet war und jetzt in voller Größe vor unseren Augen erscheint. Es ist die erste Figur auf der linken Bildhälfte, die Raffael ganz in die Nähe der Kritiker gerückt hat, eingehüllt in prachtvolle Gewänder, deren überbordende Stofffülle sich in einem voluminösen Faltenwurf zu verlieren scheint. Über ein eng anliegendes Unterkleid, von dem ein Stück an seinem rechten Unterarm ‚durchblitzt’, hat er eine goldfarbene Tunica gezogen, die das Beleuchtungslicht der Szenerie hell-glänzend reflektiert, und darüber ist lässig ein Überwurf geschlungen, dessen blauer Grundton in allen Abstufungen von hell bis dunkel variiert. Nur die linke Schulter bedeckend, bleibt sein rechter Arm frei, den er gestenreich einsetzt, um seinen Absichten Nachdruck zu verleihen.

Francesco Maria della Rovere ist hin- und her gerissen zwischen dem, wozu sein Verstand ihm rät, und dem, wozu sein Herz sich neigt; noch schwankt er zwischen wildem Aufbegehren und devoter Anpassung. Noch befindet er sich er sich in innigem Blickkontakt mit dem Feuergeist, dessen kraftvolle Worte ihn verstummen lassen und dessen strenge Logik bei ihm Wirkung hinterlässt, aber schon deuten die ausgestreckten Finger seiner rechten Hand auf den Altar, und auch seine Füße bewegen sich in diese Richtung: das Gefühl hat doch über die Vernunft gesiegt, und der Glaube hat doch alle Zweifel beseitigt. Raffael hat dem Herzog von Urbino ein feminin-unschuldiges Aussehen verliehen, die rötlich-blonden Haare fallen vom Mittelscheitel in unzähligen Locken und Kaskaden auf seine Schultern und umschmeicheln sein engelhaftes Gesicht.

Michelangelo und seine überlebensgroße Mosesfigur in S. Pietro in Vincoli, der Titularkirche Julius’ II

So liebenswürdig wie er sich hier gibt, ist er in seinem wirklichen Leben wohl nie gewesen: denn nach dem Tod seines Onkels, des Papstes Julius II - dieser Überfigur der Renaissance - bestand er darauf wie auch der Rest der Familie Rovere, dass Michelangelo die Arbeiten an dem Grabmal, das er für den verstorbenen Pontifex geplant hatte, fortsetzen müsse. Volle vierzig Jahre sollte ihn dieses Projekt beschäftigen, das wie ein Fluch über seinem Leben lag und schwer wie ein Mühlstein an ihm hing. Durchdrungen von der Idee, die imperiale Macht Roms zu erneuern und den Vatikan zur Residenz des gesamten Erdkreises zu erheben, träumte Julius von einem Grabmal von solch gigantischen Ausmaßen, wie es die Welt seit der Antike nicht mehr gesehen hatte, und das vom Genie eines Michelangelo zum größten Kunstwerk aller Zeiten gestaltet werden sollte, und – wen wundert es! - das sogar den Abriss der alten Peterskirche rechtfertigte, um in diesem Monument die majestätische Größe dieses Papstes für alle zukünftigen Generationen zu verewigen.

Von diesem nie vollendeten Gebirge aus Stein und Statuen ist nur ein Torso, ein Fragment übriggeblieben, bei dessen Anblick man sich beim besten Willen nicht mehr vorstellen kann, welche gewaltigen Dimensionen dieser Stufenbau mit seinen vierzig Skulpturen (Sitzfiguren, Gefangene, Friedensengel, Allegorien) – alles überragt von der Figur toten Papstes – besitzen sollte. Was aus dem angedachten Freigrab geworden ist, können uns wir heute in seiner verkümmerten Form im rechten Querschiff von S. Pietro in Vincoli anschauen, wo wir vor einem recht traurigen Wandgrab innehalten, bestehend aus zwei Etagen, die durch vier übereinander stehende Pfeiler optisch unterteilt sind und dadurch Raum schaffen für sechs Nischen: zwei Hauptnischen im Zentrum, die auf beiden Seiten von je einer Nebennische flankiert sind.

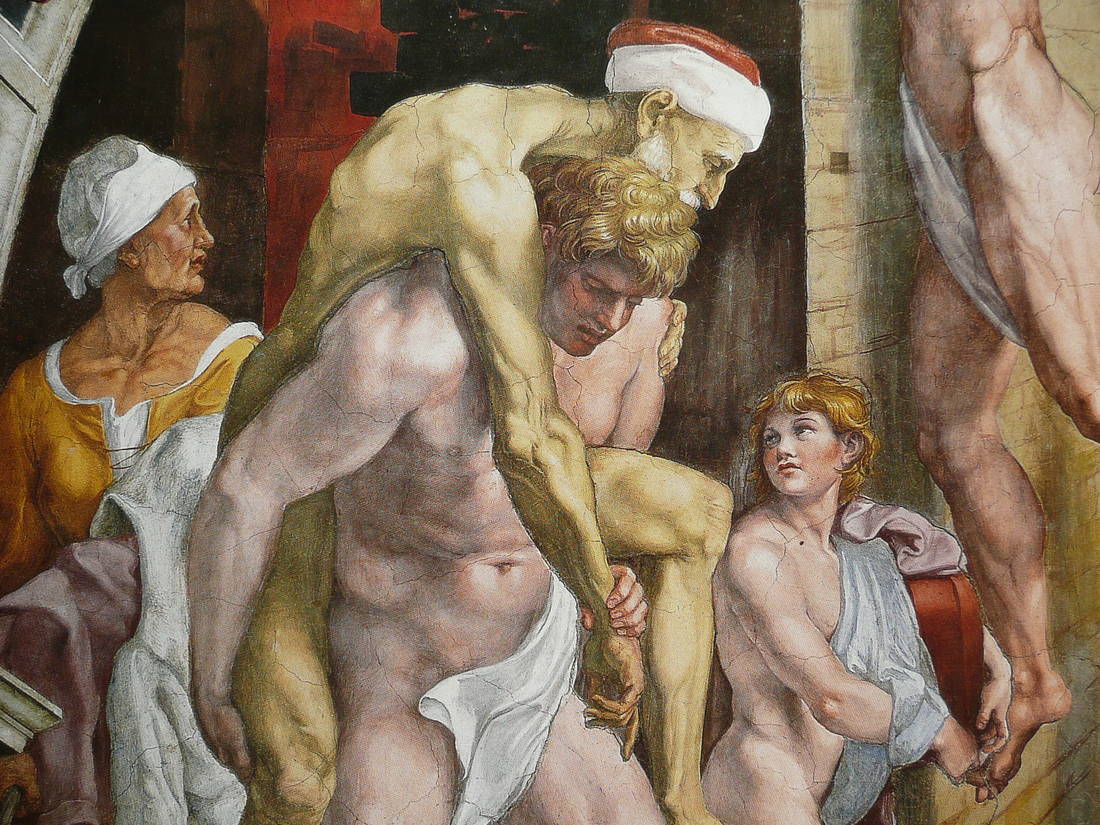

Blickfang und Publikumsmagnet ist die überlebensgroße Gestalt des Moses, ein Meisterwerk Michelangelos und der Bildhauerei überhaupt. Unter den gestaltenden Händen dieses genialen Künstlers hat sich der helle Marmor aus Carrara in eine Sitzstatue verwandelt, deren kompakt-athletische Körperlichkeit mich mehr an einen Herkules denken lässt als an die biblische Figur, die das Volk Israel aus dem ‚Sklavenhaus Ägypten’ herausgeführt hat. Sofort wird klar, von wem sich der Meister hat inspirieren lassen: es ist der Torso vom Belvedere, den er eifrigst studierte und dessen glatte Oberfläche ihn dazu verleitete, mit seinen Händen und Fingern darüber zu gleiten, um unter der gespannten Haut jeden Muskel, jede Wölbung und jede Ader zu ertasten. Wir sehen den gehörnten und nur mit einem ärmellosen, sommerlichen Überwurf gekleideten Moses auf einer Art Felsstumpf sitzen, der von einem Tuch verdeckt wird, das faltenreich die abgewinkelten Beine umhüllt, und auf der rechten Seite hochgeschlagen, den muskulösen Unterschenkel freigibt, den er mit dem Lederriemen seiner Sandale mehrfach umschlungen hat. Eingeklemmt vom angewinkelten rechten Arm und die untere Ecke schräg aufgestützt auf den äußeren rechten Rand des massiven Stumpfes drückt er die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten fest an seinen Körper, während die Finger den vom Kinn bis zum Bauchnabel niederrauschen Bart zupfen - untrügliches Zeichen dafür, dass er sich noch in Zurückhaltung übt und seine innere Erregung, seine aufgestauten Aggressionen bezwingt. Den linken Arm hat er leicht abgeknickt auf seinem Schoß ruhen, wohl nicht lange, um in diesem Zustand zu verharren, sondern angetrieben von der Energie seiner kraftstrotzenden Muskeln loszuschnellen, um mit drohender Gebärde den Zorn Gottes auf sein Volk herabzurufen und die Gesetzestafeln vor ihren Augen zu zertrümmern. Und wundert es, wenn er wutentbrannt flammende Blicke hinausschleudert, die über seine linke Schulter hinweggehen und sich in der Tiefe des Kirchenraumes zu verlieren scheinen? Wir wissen natürlich, wem sie galten: dem eigenen Volk, das nicht mehr an seine Rückkehr vom Sinai glaubte und lieber das Goldene Kalb als ihren neuen Gott verehrte.

Ein letztes Wort

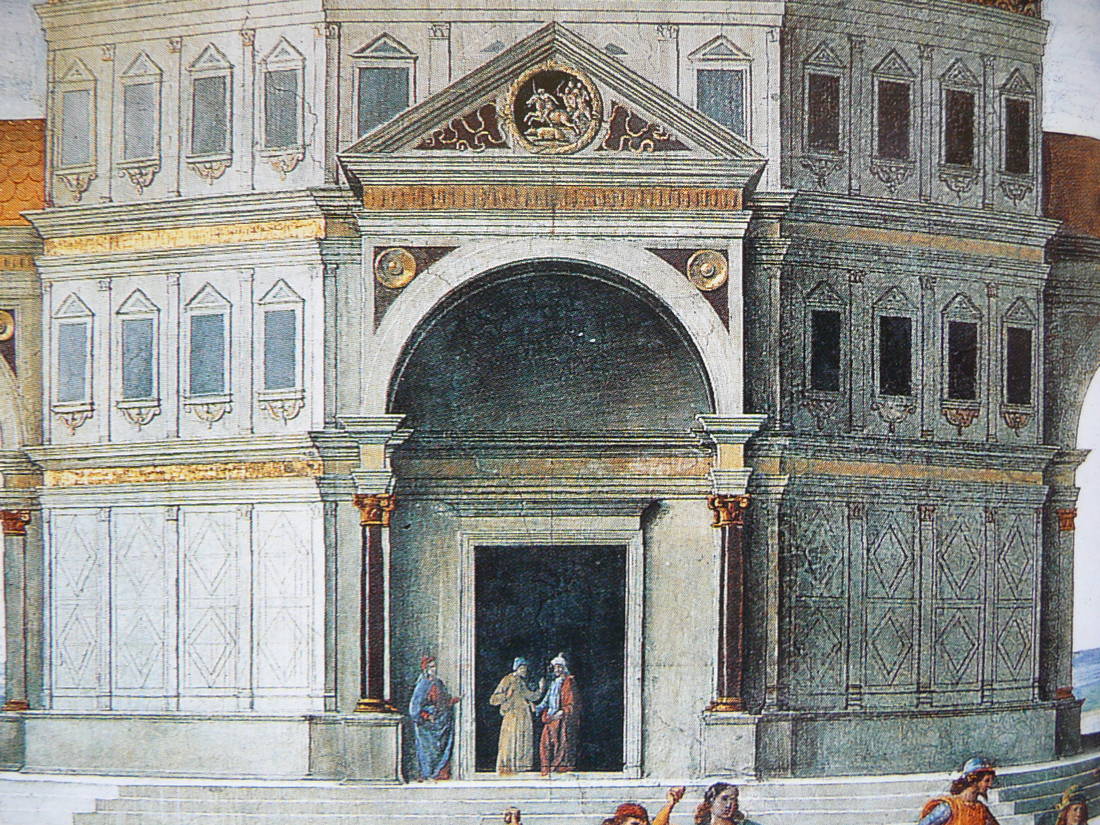

Es ist meine persönliche Überzeugung, dass es kein anderes Kunstwerk gibt als diese gewaltige Mosesstatue des Michelangelo, in der die Gestalt des Rovere-Papstes Julius II so unmittelbar fortlebt und nachwirkt. Dieser Mann war besessen von der Idee, über Italien und den gesamten orbis terrae ein Goldenes Zeitalter anbrechen zu lassen. Beherrscht von der Vorstellung, dass ihm zu wenig Zeit bliebe, und gehetzt von dämonischer Ungeduld, die sich bei ihm in hemmungslosem Zorn und cholerischen Anfällen entladen konnte, verlangte er von seinen Vorhaben, sie zügig in die Tat umzusetzen: so der Abriss der alten Peterskirche, der nach den Plänen Bramantes ein Gotteshaus folgen sollte, das an Größe und Schönheit alles bisher Bekannte übertreffen und in dessen Mitte das riesige Grabmal mit der erhobenen Figur des Papstes stehen sollte. Er träumte von einem geeinten Italien unter den gekreuzten Schlüsseln des Petrus, das befreit von den blutigen Schikanen fremder Mächte die Idee einer neuen Pax Romana bis in die entferntesten Winkel der Erde tragen sollte. Und er sah vor sich ein blühendes Rom, das losgelöst von den Banden mittelalterlicher Vergangenheit aufstrahlte im Glanz alter kaiserlicher Größe mit Palästen aus leuchtend-weißem Marmor und prächtigen, von Statuen gesäumten Alleen und mit dem Vatikan als Sitz eines universalen Papstes, der sich in seiner Funktion, Oberhirte der gesamten Kirche zu sein, als Garant für Frieden und Wohlstand begriff, und der - da auch den schönen Dingen des Lebens zugetan - als Mäzen Kunst und Kultur fördern wollte.

Es ist geschafft – consummatum est!

Francesco Maria della Rovere – der Entdecker und Förderer Raffaelos

Von den vielen kleinen und großen Figuren, die Raffael vom Podest der Kirchengeschichte heruntergeholt hat, um sie auf die Bühne seiner Disputà zu stellen, ist nur noch eine einzige übriggeblieben; sie gehört zwar nicht zu den überragenden Gestalten des philosophischen und theologischen Welttheaters, aber ausgestattet mit dem sicheren Gespür für künstlerische Talente ist sie für den Großmeister der Malerei von unschätzbarem Wert: sie war es nämlich, die ihm den Weg in den Vatikan ebnete, wo er sofort zum Liebling in der damaligen Kunstszene aufstieg. Es ist Francesco Maria della Rovere, der Herzog von Urbino und bevorzugte Neffe von Julius II, der uns schon in der ‚Schule von Athen’ begegnet war und jetzt in voller Größe vor unseren Augen erscheint. Es ist die erste Figur auf der linken Bildhälfte, die Raffael ganz in die Nähe der Kritiker gerückt hat, eingehüllt in prachtvolle Gewänder, deren überbordende Stofffülle sich in einem voluminösen Faltenwurf zu verlieren scheint. Über ein eng anliegendes Unterkleid, von dem ein Stück an seinem rechten Unterarm ‚durchblitzt’, hat er eine goldfarbene Tunica gezogen, die das Beleuchtungslicht der Szenerie hell-glänzend reflektiert, und darüber ist lässig ein Überwurf geschlungen, dessen blauer Grundton in allen Abstufungen von hell bis dunkel variiert. Nur die linke Schulter bedeckend, bleibt sein rechter Arm frei, den er gestenreich einsetzt, um seinen Absichten Nachdruck zu verleihen.

Francesco Maria della Rovere ist hin- und her gerissen zwischen dem, wozu sein Verstand ihm rät, und dem, wozu sein Herz sich neigt; noch schwankt er zwischen wildem Aufbegehren und devoter Anpassung. Noch befindet er sich er sich in innigem Blickkontakt mit dem Feuergeist, dessen kraftvolle Worte ihn verstummen lassen und dessen strenge Logik bei ihm Wirkung hinterlässt, aber schon deuten die ausgestreckten Finger seiner rechten Hand auf den Altar, und auch seine Füße bewegen sich in diese Richtung: das Gefühl hat doch über die Vernunft gesiegt, und der Glaube hat doch alle Zweifel beseitigt. Raffael hat dem Herzog von Urbino ein feminin-unschuldiges Aussehen verliehen, die rötlich-blonden Haare fallen vom Mittelscheitel in unzähligen Locken und Kaskaden auf seine Schultern und umschmeicheln sein engelhaftes Gesicht.

Michelangelo und seine überlebensgroße Mosesfigur in S. Pietro in Vincoli, der Titularkirche Julius’ II

So liebenswürdig wie er sich hier gibt, ist er in seinem wirklichen Leben wohl nie gewesen: denn nach dem Tod seines Onkels, des Papstes Julius II - dieser Überfigur der Renaissance - bestand er darauf wie auch der Rest der Familie Rovere, dass Michelangelo die Arbeiten an dem Grabmal, das er für den verstorbenen Pontifex geplant hatte, fortsetzen müsse. Volle vierzig Jahre sollte ihn dieses Projekt beschäftigen, das wie ein Fluch über seinem Leben lag und schwer wie ein Mühlstein an ihm hing. Durchdrungen von der Idee, die imperiale Macht Roms zu erneuern und den Vatikan zur Residenz des gesamten Erdkreises zu erheben, träumte Julius von einem Grabmal von solch gigantischen Ausmaßen, wie es die Welt seit der Antike nicht mehr gesehen hatte, und das vom Genie eines Michelangelo zum größten Kunstwerk aller Zeiten gestaltet werden sollte, und – wen wundert es! - das sogar den Abriss der alten Peterskirche rechtfertigte, um in diesem Monument die majestätische Größe dieses Papstes für alle zukünftigen Generationen zu verewigen.

Von diesem nie vollendeten Gebirge aus Stein und Statuen ist nur ein Torso, ein Fragment übriggeblieben, bei dessen Anblick man sich beim besten Willen nicht mehr vorstellen kann, welche gewaltigen Dimensionen dieser Stufenbau mit seinen vierzig Skulpturen (Sitzfiguren, Gefangene, Friedensengel, Allegorien) – alles überragt von der Figur toten Papstes – besitzen sollte. Was aus dem angedachten Freigrab geworden ist, können uns wir heute in seiner verkümmerten Form im rechten Querschiff von S. Pietro in Vincoli anschauen, wo wir vor einem recht traurigen Wandgrab innehalten, bestehend aus zwei Etagen, die durch vier übereinander stehende Pfeiler optisch unterteilt sind und dadurch Raum schaffen für sechs Nischen: zwei Hauptnischen im Zentrum, die auf beiden Seiten von je einer Nebennische flankiert sind.

Blickfang und Publikumsmagnet ist die überlebensgroße Gestalt des Moses, ein Meisterwerk Michelangelos und der Bildhauerei überhaupt. Unter den gestaltenden Händen dieses genialen Künstlers hat sich der helle Marmor aus Carrara in eine Sitzstatue verwandelt, deren kompakt-athletische Körperlichkeit mich mehr an einen Herkules denken lässt als an die biblische Figur, die das Volk Israel aus dem ‚Sklavenhaus Ägypten’ herausgeführt hat. Sofort wird klar, von wem sich der Meister hat inspirieren lassen: es ist der Torso vom Belvedere, den er eifrigst studierte und dessen glatte Oberfläche ihn dazu verleitete, mit seinen Händen und Fingern darüber zu gleiten, um unter der gespannten Haut jeden Muskel, jede Wölbung und jede Ader zu ertasten. Wir sehen den gehörnten und nur mit einem ärmellosen, sommerlichen Überwurf gekleideten Moses auf einer Art Felsstumpf sitzen, der von einem Tuch verdeckt wird, das faltenreich die abgewinkelten Beine umhüllt, und auf der rechten Seite hochgeschlagen, den muskulösen Unterschenkel freigibt, den er mit dem Lederriemen seiner Sandale mehrfach umschlungen hat. Eingeklemmt vom angewinkelten rechten Arm und die untere Ecke schräg aufgestützt auf den äußeren rechten Rand des massiven Stumpfes drückt er die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten fest an seinen Körper, während die Finger den vom Kinn bis zum Bauchnabel niederrauschen Bart zupfen - untrügliches Zeichen dafür, dass er sich noch in Zurückhaltung übt und seine innere Erregung, seine aufgestauten Aggressionen bezwingt. Den linken Arm hat er leicht abgeknickt auf seinem Schoß ruhen, wohl nicht lange, um in diesem Zustand zu verharren, sondern angetrieben von der Energie seiner kraftstrotzenden Muskeln loszuschnellen, um mit drohender Gebärde den Zorn Gottes auf sein Volk herabzurufen und die Gesetzestafeln vor ihren Augen zu zertrümmern. Und wundert es, wenn er wutentbrannt flammende Blicke hinausschleudert, die über seine linke Schulter hinweggehen und sich in der Tiefe des Kirchenraumes zu verlieren scheinen? Wir wissen natürlich, wem sie galten: dem eigenen Volk, das nicht mehr an seine Rückkehr vom Sinai glaubte und lieber das Goldene Kalb als ihren neuen Gott verehrte.

Ein letztes Wort

Es ist meine persönliche Überzeugung, dass es kein anderes Kunstwerk gibt als diese gewaltige Mosesstatue des Michelangelo, in der die Gestalt des Rovere-Papstes Julius II so unmittelbar fortlebt und nachwirkt. Dieser Mann war besessen von der Idee, über Italien und den gesamten orbis terrae ein Goldenes Zeitalter anbrechen zu lassen. Beherrscht von der Vorstellung, dass ihm zu wenig Zeit bliebe, und gehetzt von dämonischer Ungeduld, die sich bei ihm in hemmungslosem Zorn und cholerischen Anfällen entladen konnte, verlangte er von seinen Vorhaben, sie zügig in die Tat umzusetzen: so der Abriss der alten Peterskirche, der nach den Plänen Bramantes ein Gotteshaus folgen sollte, das an Größe und Schönheit alles bisher Bekannte übertreffen und in dessen Mitte das riesige Grabmal mit der erhobenen Figur des Papstes stehen sollte. Er träumte von einem geeinten Italien unter den gekreuzten Schlüsseln des Petrus, das befreit von den blutigen Schikanen fremder Mächte die Idee einer neuen Pax Romana bis in die entferntesten Winkel der Erde tragen sollte. Und er sah vor sich ein blühendes Rom, das losgelöst von den Banden mittelalterlicher Vergangenheit aufstrahlte im Glanz alter kaiserlicher Größe mit Palästen aus leuchtend-weißem Marmor und prächtigen, von Statuen gesäumten Alleen und mit dem Vatikan als Sitz eines universalen Papstes, der sich in seiner Funktion, Oberhirte der gesamten Kirche zu sein, als Garant für Frieden und Wohlstand begriff, und der - da auch den schönen Dingen des Lebens zugetan - als Mäzen Kunst und Kultur fördern wollte.

Es ist geschafft – consummatum est!

Zuletzt bearbeitet: