q. Montag, d. 6. Oktober 2008: Die Vatikanischen Museen – I Musei Vaticani

Erster Teil: Die Welt der Antike

Meine persönliche Vorbereitung nicht ohne kritische Anmerkungen

Heute stand nur ein Besichtigungsprogramm auf unserer Agenda: die vatikanischen Museen – i Musei Vaticani. Bei der ungeheuren Menge der hier ausgestellten Kunstwerke und dem Labyrinth an Sälen, Hallen, Räumen und Korridoren ist es das Mindeste, was man für einen Besuch veranschlagen muss; und selbst dann hat man nur einen Bruchteil dieser im Laufe von Generationen gesammelten Schätze und Herrlichkeiten gesehen.

Von den zehn Tagen unseres Romaufenthaltes hat es wohl keinen gegeben, in den ich so viel an Zeit und Vorbereitung gesteckt habe wie für dieses „labyrinthische Welttheater“ (R. Raffalt). Und je mehr ich mich mit dieser Wunderwelt beschäftigte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass mein Wissen nur zu einer oberflächlichen Betrachtungsweise der hier gesammelten Kunst reicht. Um mich einigermaßen zurechtzufinden, hatte ich mir aus drei Einzelplänen, auf dem alle Säle und Räume mit ihrer jeweiligen Bezeichnung eingetragen waren, einen zusammenhängenden Plan fertiggestellt und hatte ihn ergänzt mit den Namen und entsprechenden Katalognummern der Figuren und der Portraits, die mich am meisten interessierten. Beispiel ‚Sala Rotonda’: Brunnenbecken – Jupiter von Otricoli (539) – Hadrian (543) – Herkules (544) – Antinous (545) – Galba (548) – Claudius (550).

Obwohl der Plan nicht mehr auf dem neusten Stand war, hatte er auf unserem Rundgang doch wertvolle Dienste geleistet. Selbst bei meiner Vorauswahl hätte die Zeit nicht gereicht, sich intensiv mit jedem Gegenstand zu beschäftigen. Deshalb hatte ich mich bei meinem persönlichen Schwerpunkt nur auf wenige Kunstwerke beschränkt, bei denen ich mich natürlich länger aufgehalten hatte, um sie so eingehender studieren zu können. Dazu gehörten: der Laokoon – der Augustus von Prima Porta – die Stanzen des Raffael und ein Gemälde von Melozzo da Forlì: Gründung der Vatikanischen Bibliothek.

So gerüstet, freute ich mich schon im Vorfeld auf den Besuch der Vatikanischen Museen. Am Ende des Tages kamen wir alle vier zu dem gleichen Urteil: unter den hier angetroffenen Umständen hatte sich dieser Besuch nicht gelohnt, er war eher enttäuschend. Nicht wegen der Kunst, die bei dieser Fülle erstklassiger Exponate jeder Kritik entbehrt, sondern wegen der Organisation.

Man lockt die Leute mit Kunst, ‚erschlägt’ sie geradezu damit, und tut aber nichts, um sie näher dahinzuführen. Bei sehr vielen Besuchern hatte ich den Eindruck, dass sie an den herrlichsten und wertvollsten Stücken ahnungslos und achtlos vorbeigingen. Sie waren nur von einem Gedanken getrieben: so schnell wie möglich der Sixtinischen Kapelle zuzustreben. Das kann es doch wohl nicht sein!

Die Verwaltung der Vatikanischen Museen sollte sich ernsthaft Gedanken machen, wie sie dem gewaltigen Ansturm gerecht werden kann. Nur auf Masse und Kasse setzen, kann nicht das Konzept der Zukunft sein. Ich würde deshalb gerne die Gelegenheit wahrnehmen, aus meiner Sicht einige Verbesserungsvorschläge vorzustellen:

1. Die Öffnungszeiten verlängern bis in die Abendstunden hinein, um die Besucherströme über einen längeren Zeitraum besser zu verteilen

2. Die wichtigsten Exponate beschriften

3. Einen besonderen Eingangsbereich schaffen für Leute, die nur die Sistina sehen wollen, selbst auf die Gefahr hin, dass man Zugangsbeschränkungen einführen muss (wie sie z.B. in der Galleria Borghese praktiziert werden). Die gegenwärtige Regelung, dass alle durch das Labyrinth der Säle und Flure geschleust werden, um schließlich in der Cappella Sistina anzukommen, ist eine Zumutung.

4. Die bekanntesten und besten Stücke in einem dafür zu schaffenden Museumstrakt ausstellen. Damit würde man den Anforderungen, die heute ein modernes Museum erfüllen sollte, gerecht.

"Das wird nie passieren", wird mancher Kritiker einwenden. Denn schließlich waren die ‚Vatikanischen Museen’ nie als Museum gedacht, sondern sondern sie waren immer und sind es bis heute geblieben: ein Sammelsurium der vielleicht bedeutendsten antiken Kunstobjekte, für deren Betrachtung man – je nach Lust und Laune und dem Gesetz der Improvisation folgend – die verschiedensten Gebäude mit Hallen, Höfen und Gängen errichtet hat, und die den Päpsten zur Erbauung dienten und von ihnen auf langen Wegen regelrecht erwandert wurden. Daher wird man an diesen chaotischen Verhältnissen wohl auch nichts verändern. Denn es widerspricht dem Geist der Improvisation, alles für die Ewigkeit vorauszuplanen und festzuschreiben.

Fare la coda und jedem das Seine!

Schon beim Frühstück hatte ich versucht, die drei mit einer Vorwarnung auf den heutigen Tag einzustimmen: „Wir müssen uns sicher auf eine Wartezeit von einer Stunde gefasst machen. Heute ist nämlich Montag: da wird alles in die VM strömen, weil die meisten anderen Museen geschlossen sind. Wenn sich aber der Stau so zügig auflöst wie am Donnerstagmorgen auf dem Petersplatz, dann können wir zufrieden sein.“ Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, fügte ich meinen Gedanken noch eine kleine Stichelei hinzu: „Und denkt daran! Wir sind im Vatikan, und vatikanisch heißt: verzichten auf Bequemlichkeit und sich üben in der Tugend körperlicher Exerzitien.“

Der 64-er Bus brachte uns wie gehabt zur Pz. del S. Uffizio, dann ging es quer über den Petersplatz zur Via di Porta Angelica, und etwa auf Höhe der Porta S. Anna, eines weiteren Zugangs in den Vatikan, erblickten wir das Ende der Warteschlange. Da ich eine ungefähre Vorstellung vom Verlauf der winkligen Schutzmauer hatte, dachte ich so im Stillen: „Ob eine Stunde warten wohl reicht?“

Es blieb uns nichts anderes übrig als uns hinten anzustellen, und schon wenige Augenblicke später gehörten wir nicht mehr zu den Letzten. Langweilig wurde uns aber nicht: ich hatte mir einiges zum Lesen mitgenommen, obwohl es kein Vergnügen war, im Stehen und in gleichzeitigem Vorwärtsgehen sich in ein Buch zu vertiefen. Zwischendurch hielten wir immer wieder mal ein kleines Schwätzchen, und ich versuchte sogar, mit einigen Nachbarn eine zwanglose Unterhaltung anzufangen, aber schnell merkte ich, dass ich als Gesprächspartner unerwünscht war. Man wollte lieber unter sich sein. Was soll’s! Suum cuique - jedem das Seine!

Besonderen Spaß bereitete es mir, die vielen Unentschlossenen zu beobachten, vor allem die Deutschen, die durch ihre Körpersprache mehr auffielen als alle anderen, weil sich nämlich ihre Ratlosigkeit vom Kopf bis in die Zehenspitzen fortsetzte: gelangweilte Blicke, Gesichter ohne jede Strahlkraft, ohne einen Ausdruck von Klugheit oder Aufgewecktheit, vielmehr erstarrt zur Maske tumber Teilnahmslosigkeit, und in ihrem Bewegungsablauf von einer Langsamkeit, dass man ihnen beim Gehen die Schnürsenkel hätte zubinden können: Protagonisten und zugleich Provokateure bräsiger Selbstgefälligkeit!

Langsam, Stück für Stück, aber doch stetig, schob sich der Lindwurm an der Mauer entlang: von der Ecke an der Pz. del Risorgimento zum stumpfen Winkel an der Via Leone IV, und von da zu den nächsten beiden Ecken am Viale del Vaticano.

Nach gut einer Stunde rückte endlich der Eingangsbereich ins Blickfeld. „Wenn wir an der Kontrolle vorbei sind“, analysierte il mio cognato, „dann wird sich der Stau schnell auflösen."

‚Die Schlacht am kalten Buffet’

So ganz stimmte es nicht: in der Eingangshalle entspannte sich zwar die Situation, weil man den Hauptstrom der Besucher durch eine Reihe von Personenschleusen dirigierte und an mehreren Kassenhäuschen vorbeiführte, aber dafür herrschten an der Ausgabe der Kopfhörer chaotische Verhältnisse. Wer hier nicht körperlichen Einsatz zeigte, hatte das Nachsehen; es war wie die berühmte Schlacht am kalten Buffet. Auch wir mussten uns durchkämpfen und aufpassen, dass sich niemand vordrängte. Dann ging alles sehr schnell: zwei Audio-Guides bestellen – Ausweise vorlegen – Daten eintragen - bezahlen – aushändigen der elektronischen Führer ohne ein Wort der Erklärung – der Nächste bitte! Avanti il prossimo! - Das Personal war total überfordert!

In diesem Tohuwabohu, dramatisch gesteigert durch ein babylonisches Sprachgewirr, mussten wir uns erst einmal orientieren. Deshalb sahen wir uns zunächst nach einem ruhigeren Eckchen um, wo wir uns über das weitere Vorgehen abstimmen konnten. „In diesem Rummel werde ich noch bekloppt“, war das Erste, was ich herausbrachte. „Ich glaube, es ist am besten, wenn wir hier im Museum getrennte Wege gehen. Unter solchen Umständen hat es keinen Zweck, zusammenzubleiben.“ Die anderen sahen es genauso.

Irgendwie hatte ich schon in der Vorbereitung den ‚worst case’ einkalkuliert und vorsichtshalber einen zweiten Plan mit den persönlichen Ergänzungen kopiert. „Nehmt das hier mit!“, empfahl ich meinem Schwager und seiner Frau. „Das wird euch auf eurem Rundgang sehr nützlich sein.“ – „Und wo sollen wir uns wieder treffen?“, wollte meine Schwägerin noch wissen. – „Ganz einfach! Wer zuerst mit der Besichtigung fertig ist, wartet draußen vor dem Eingang und meldet sich übers Handy.“ Gesagt, getan.

Rein ins Getümmel und erste Kontakte mit der Kunst der Antike

Eigentlich konnten wir jetzt mit unserer Museumstour beginnen, doch vorher wollte sich meine Frau noch mit der Technik des Audioguide vertraut machen. „Das kannst du hier total vergessen“, meinte ich. „Du glaubst doch wohl im Ernst nicht, dass du bei dieser Lautstärke und diesem Gedränge irgendein Wort verstehst. Lass es sein! Wir sollten lieber warten, bis wir einen Ort gefunden haben, wo wir nicht von allen Seiten gestört werden. Da werden wir dann die Einstellung vornehmen.“

Ihre Zustimmung erfolgte prompt, und jetzt endlich konnten wir uns aufmachen, die Kunstwelt des Vatikan zu entdecken. Ein nicht zu übersehender Pfeil gab die Richtung des Rundgangs vor: wir durchschritten zunächst ein Vestibül, und nach wenige Schritten standen wir dann im Cortile della Pigna. Unsere Blicke fielen sofort auf den riesigen Pinienzapfen – nach dem übrigens dieser Hof benannt ist - und auf die gewaltige Rundung der Apsis dahinter, die mich an die kühnen Wölbungen der Maxentiusbasilica auf dem Forum Romanum erinnerte.

Kaum vorstellbar, dass diese Nische, der Nicchione, als Platz für einen Papstthron unter freiem Himmel vorgesehen war. Was für eine grandiose Kulisse, um die Majestät eines Pontifex Maximus sichtbar zu machen und sie über alles menschliche Maß hinaus zu erheben. Die Idee war genial, doch für die Umsetzung fehlte allerdings der Mut.

So sieht man heute an Stelle des Throns die riesige Pigna, den bronzenen Pinienzapfen, nicht in der Mitte der erhöhten der Terrasse, sondern an deren vorderstem Rand – ein wahrer Blickfang! Über eine Doppeltreppe, angelegt in Form von zwei seitlichen Aufgängen und von weitem ein abgeflachtes Trapez beschreibend, erreicht man die Plattform und gelangt so in die Nähe des mächtigen Sockels, auf dem der Pinienzapfen ruht, flankiert von zwei bronzenen Pfauen (keine Originale) aus der Villa des Hadrian.

Er ist von so zeitloser Schönheit, dass er noch heute als Vorbild dient für Schmuckelemente, die man zu dekorativen Zwecken in der Innenarchitektur verwendet oder als bekrönenden Abschluss von repräsentativen Gebäuden, insbesondere von Kuppeln.

Dieser aus unzähligen Schuppen bestehende Konus hat eine bewegte Geschichte hinter sich: gefunden hatte man ihn im Bereich der Agrippa-Thermen, und noch heute trägt dieses Stadtviertel im Centro storico seinen Namen: Rione della Pigna. Irgendwann – niemand kennt das genaue Datum – kam er nach Alt-St. Peter, wo er im Vorhof der Basilica zum prächtigen Mittelpunkt eines Brunnens wurde, überfangen von einem Baldachin, den acht Säulen stützten. Der Strahl des Wassers trat an der Spitze der Pigna heraus, und niederfallend verfing er sich im Geflecht der Schuppen und quoll schließlich in ein Bassin aus Marmor. Sah die Antike im Pinienzapfen ein Symbol für das sich immer erneuernde Werden und Wachsen, deutete das frühe Christentum ihn als Symbol der Unsterblichkeit durch die Kraft des ewig fließenden Wassers.

Der Pinienzapfen stand viel zu hoch, als dass ich seine Oberfläche hätte berühren können. Das gelang mir bei einem anderen Kunstwerk – älter noch als die Pigna, aber weniger im Focus des Interesses stehend – viel besser, nämlich bei den beiden Granitlöwen aus Ägypten, die sanft und friedlich, mit verschränkten Vorderpfoten und zur Seite geneigtem Kopf auf einem relativ breitem Sockel lagen, der mit einem umlaufenden Band sorgfältig herausgemeißelter Hieroglyphen geschmückt war. Ich meine mich zu erinnern, aus den Königskartuschen den Namen des Pharaos Nektanebos (I.) herausgelesen zu haben.

Thronname: Chéper-Kha-Rê > ‚Erneuerung / Verwandlung ist Ursache für die [unerschöpfliche] Lebenskraft des Rê‘

Geburtsname: Néchèt-neb=ef > ‚Stark ist sein Herr’

Ursprünglich gehörten diese wasserspeienden Löwen zum Dekor des Wasserkastells der Fontana dell’Acqua, das der Peretti-Papst Sixtus V. in Auftrag gegeben hatte. Allein wegen seines Familienwappens durften die Löwen nicht fehlen, überragt von der mächtigen Statue des Moses, der zur theatralischen Geste ausholt und einen flammenden Blick auf den Betrachter schleudert.

Jetzt kann man die Originale im Cortile della Pigna aus nächster Nähe bestaunen, und an diesem Morgen ließ ich meine Hand über die glatte und von der Sonne erwärmte Fläche dieser Figuren gleiten, folgte den Umrissen ihrer wohlgeformten Körper und versuchte so fühlend und tastend mich dem Geheimnis des schöpferischen Geistes zu nähern, der aus der bloßen Materie des ältesten Gesteins der Erde dieses Wunder der Kunst hervorgebracht hatte.

- Kleiner Ausflug ins Reich der Hieroglyphen

Es ist manchmal wie verhext: da gibt es Dinge, die lassen sich partout nicht aus dem Gedächtnis vertreiben. In schöner Regelmäßigkeit steigen sie aus der Erinnerung empor und widersetzen sich vehement der inneren Trägheit. Solange, bis man schließlich ihrem Drängen nachgibt und beginnt, sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. So ist es mir auch mit den beiden Löwenfiguren ergangen, die mit übereinander geschlagenen Vorderpfoten vor den Treppenstufen des Nicchione 'ruhen', dieser so majestätisch aufragenden Gewölbenische. Zu Hause habe ich mir diese Figuren noch einmal genauer angeschaut. Was ich vermutete, hat sich bestätigt: im Sockel sind wirklich die beiden Kartuschen mit den Namen des Pharaos Nektanebos (I.) eingraviert. Er lebte in der Spätzeit Ägyptens (380 – 362 v. Chr.) und war Begründer der XXX. Dynastie. Er hat sich vor allem hervorgetan durch eine rege Bautätigkeit (z. B. die Errichtung der Vorhalle für den Isis-Tempel auf der Insel Philae, nahe bei Assuan im Nil gelegen) und durch die Neuordnung seines Reiches nach dem glücklichen Sieg über die Perser.

Eigentlich ist die Entschlüsselung seines Thron- und Eigennamens völlig unproblematisch. Was mich allerdings bei diesen beiden Granitlöwen verunsichert hatte, waren die sog. Komplemente (Ergänzungen) im Geburtsnamen des Pharaos. Sie waren mir entfallen und damit nicht greifbar, da ich mich nur an die Königskartuschen vom Pavillon des Isis-Tempels und von der wunderschönen Stele aus Naukratis erinnern konnte.

.

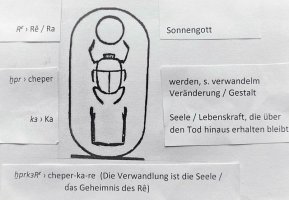

Um in die Welt der ‚Heiligen Zeichen‘ einzusteigen, fangen wir am besten mit dem linken Schen-Ring an (abgeleitet von šnw › schenu = einkreisen), weil am einfachsten zu erklären. Siehe Abbildung lks. ob. mit den beiden Namenskartuschen! Von oben nach unten gelesen, erkennt man folgende Zeichen:

1. die Sonnenscheibe, das Symbol für den Sonnengott Ra oder Rê. Dieses Zeichen gehört zur Gruppe der Ideogramme, d. h. es handelt sich um Bedeutungszeichen mit einem Lautwert: Rˤ › Rê. Obwohl dieses Zeichen am Anfang des Ringnamens steht, wird es immer zum Schluss gelesen.

2. den Skarabäus (den heiligen ‚Pillendreher‘), ebenfalls ein Symbol der Sonne. Er wird ḫpr › cheper genannt und steht für ‚werden, entstehen, sich verwandeln‘, aber auch für ‚Gestalt, Wesen, Veränderung‘

3. die erhobenen Arme; sie symbolisieren den kɜ › Ka, was soviel bedeutet wie ,Seele oder unsterbliche Lebenskraft, die den Menschen von Geburt an begleitet und die im Jenseits weiter fortbesteht, soz. sein geistiger Alter Ego‘.

So ergibt sich für den Thronnamen folgende Lesart: ḫprkɜRˤ › cheper-ka-re. ‚Die immmerwährende bzw. Zeiten überdauernde Erneuerung/Verwandlung (das Werden i. e. S.) als immanentes Geschehen ist das tiefere Geheimnis der Lebenskraft des Rê‘ / 'Die [schützende u. zugleich unvergängliche] Lebenskraft des Rê - immer wandlungsfähig, immer veränderbar' / ‚Die Ka-Kraft des Rê ist in mir (Nektanebos) zu neuem Leben erwacht / aufgeblüht (eigentlich: Wirklichkeit geworden, … zum Vorschein gekommen oder auch: … sichtbar geworden)‘ / 'Ich bin die gestaltgewordene Ka-Kraft des Rê' - diese Übersetzungsvarianten müssten nach meinem Verständnis der Namensdeutung am nächsten kommen.

Eine kleine Randnotiz: hinter einem solchen Ringnamen verbirgt sich so etwas Ähnliches wie die religiöse Kurzformel für die alles verändernde, alles durchwirkende und stetig sich erneuernde Kraft des Sonnengottes Rê, die natürlich auch auf den Pharao ausstrahlen soll, um so die Einzigartigkeit seiner Stellung innerhalb der ägyptischen Gesellschaft zu legitimieren. Folgerichtig entwickelte sich eine Tradition, den Thronnamen nur einmal an einen Pharao zu vergeben. In der Regel war es auch so. Aber gibt es eine Regel ohne Ausnahme? Wer sich mit der Entzifferung der Königsnamen vertraut gemacht hat, dem wird nicht entgangen sein, dass es schon lange vor Nektanebos einen bedeutenden Pharao gegeben hat, der Träger des gleichen Namens war. Die Rede ist von Sesostris (I.) [S-n-Wsrt › Senuseret], der in der Zeit von ca. 1970 - 1928 v. Chr. lebte und somit als Herrscher im mittleren Reiches regierte. Nektanebos hat diesen Thronnamen dann später wieder übernommen.

Beim Geburtsnamen (Eigennamen) gestaltet sich die Entzifferung etwas aufwendiger, weil hier nämlich Deute- und Lautzeichen miteinander verknüpft sind. Wir müssen zunächst auf folgende Hieroglyphen achten (von oben nach unten):

1. den gestreckten Arm mit dem Stock, ‚Stärke, Macht‘, aber auch ‚Gewalt, Anstrengung, Mühe‘ symbolisierend. Sein phonetischer Wert ist nḫt › néchèt. Dabei handelt es sich um ein Dreikonsonanten-Zeichen (Triliteral), das gerne von Lesehilfen begleitet wird. Ich gehe gleich noch genauer darauf ein.

2. die (oder den?) Sphinx. Das ist keine Hieroglyphe im klassischen Sinn, sondern ein Zeichen aus der Spätzeit Ägyptens und ersetzt hier den im Regelfall gebräuchlichen Korb, der von den Fachleuten als ‚Herr bzw. der Herr‘ (nb › neb) gedeutet wird.

3. die Hornviper, ein Phonogramm (f › ef), hinter dem sich das Possessivpronomen ‚sein‘ verbirgt.

Zusammengefasst ergibt sich daraus folgender Königsname: nḫtnb=f › néchèt-neb-ef. Und gräzisiert: Nektanebos. Im Deutschen würde dieser Name sinngemäß so lauten: ‚Der Starke ist sein Herr.‘

Zurück zu den Dreikonsonanten-Zeichen: ihnen stellt man, wie gesagt, gerne Ergänzungen zur Seite, um auf diese Weise ihre Lesbarkeit zu erleichtern. Dem liegt ein Prinzip zugrunde, das soz. als immanente Eigenschaft in Rebus-Rätseln 'hinterlegt' ist: vorgegebene Bilder und Zeichen [rebus (lat.): etwas ‚durch Dinge‘ zum Ausdruck bringen, verdeutlichen] so miteinander kombinieren, dass durch den Zusammenschluss ein neuer Begriff entsteht, der selbst keinen Bezug zu den Bildern hat.

Beim Geburtsnamen des Nektanebos sind es (einfache) Lautsymbole (Phonogramme) mit klar unterscheidbaren Lautwerten. Miteinander verbunden ergeben sie eine Lautung, die identisch ist mit der des Wortzeichens für ‚stark/mächtig‘. Klingt abstrakt, ist es aber nicht, wenn wir ins Detail gehen:

Als erstes Zeichen in der Kartusche fällt die Wasserlinie auf. Die Lautung ist n › en.

Darunter erscheint der Zweig, ein Zweikonsonanten-Zeichen: ḫt › chèt.

Die nächsten beiden Zeichen sind phonetische Ergänzungen, um das ḫ › ch und das t › t hervorzuheben: einmal dargestellt durch den Kreis mit der schraffierten Fläche, dessen Bedeutung bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte (vielleicht ein Fadenknäuel?, vielleicht ein Tamburin?, vielleicht eine Plazenta?), und zum anderen durch den Brotlaib.

Isoliert betrachtet sind diese Laute bedeutungsirrelevant. Erst in zusammengesetzter Form werden sie zum Bedeutungsträger, dessen Notation einen uns schon bekannten Begriff ans Licht bringt: n + ḫt = nḫt › né-chèt (wir erinnern uns: die Hieroglyphe mit dem gestreckten Arm und dem Stock!), und was dahinter steht, wissen wir bereits, nämlich: ‚stark, mächtig‘ usw.

Und wie sehen die beiden geknoteten Schnurschleifen auf dem Sockel der Granitlöwen vor dem Treppenaufgang zum Nicchione aus?

[GALLERY=meydia, 318564][/GALLERY]

1. Der Thronname ist identisch, also ḫprkɜRˤ › cheper-ka-re.

Typisch für alle Kartuschen ist die Einleitung mit einem Titel. So befinden sich vor diesem Namensring zwei Hieroglyphen, die den Titel ‚Doppelkönig‘ ergeben, also Herr über Ober- und Unterägypten, über Wüste und Fruchtland, aber auch über die menschliche und göttliche Sphäre. Wir erkennen die Biene (nj-sw.t › nisut) und die Binse (bj.tj › biti)

2. Auch der Geburtsname ist im wesentlichen unverändert geblieben. Nur die (der?) Sphinx ist ersetzt worden durch das viel bekanntere Zeichen des Korbes (nb › neb = der Herr).

Weggefallen sind die 'Lesehilfen', und das aus ökonomischen und optischen Gründen: einerseits gewinnt man mehr Platz für die zum Verständnis des Namens unverzichtbaren Hieroglyphen, andererseits braucht man an der Größe der beiden Kartuschen nichts zu ändern. Folglich kann die ‘Schrift’ bleiben wie sie ist: sie muss weder gestaucht noch gedehnt werden. Auf die Gestaltung der Inschrift hat das den Effekt, dass sie den Betrachter in der Vorstellung zurücklässt, ein ausgewogenes, in sich stimmiges Bild vor sich zu sehen - das Ergebnis einer handwerklich ausgereiften Arbeit, künstlerisch dargeboten in einer Form, die von großer Könnerschaft zeugt. Die Tiersymbole z. B. sind so natürlich, so lebensecht, so plastisch in den Granit eingraviert, dass sich der Gedanke aufdrängt, die Figuren könnten sich jederzeit aus ihrer Erstarrung lösen und hinüberwechseln auf die Seite des Lebens, wenn es gelänge, in ihnen den Funken zu entzünden, der tote Materie in lebende verwandelt.

Neu hinzugekommen sind zwei Komplemente, die ich - wie ich anfangs schon bemerkte - nicht einordnen konnte:

da ist einmal der Falke auf der Standarte, ein altes Zeichen (Determinativ) für ntr › netscher = Gott; der Falke wird hier wohl verstanden als Inbegriff alles Göttlichen; und zum anderen erkennt man (mit einem bisschen guten Willen) eine Geißel bzw. einen Wedel; eben so gut könnte es ein Dreschflegel sein: flagellum genannt, das Symbol königlicher Macht (nḫɜḫɜ › néchacha). Die Botschaft, die dahinter steckt, ist selbsterklärend: der Pharao will als Verkörperung göttlicher und weltlicher Macht wahrgenommen werden. Darauf gründet sein Anspruch höchster Verehrung und absoluten Gehorsams.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte erlaubt der Geburtsname des Nektanebos folgende Deutungen, die mir am sinnvollsten erscheinen: 'Stark ist sein Herr - als Garant der göttlichen (Welt)-ordnung und als Regent in der Ausübung der Staatsgewalt'. Oder vereinfacht: 'Stark ist sein Herr - als Gott und König'.

Wie der Thronname ist auch der Geburtsname gekoppelt an eine Titulatur, die ihn soz. als Stellvertreter – als ‚vicarius‘ – des Sonnengottes Rê auf Erden ausweist: ‚Sohn des Rê‘ (sɜRˤ › sara), verbildlicht durch die Sonnenscheibe (Rˤ) und die Gans (sɜ).

Die Königin Tuja und der Pharao Mentuhotep

Der Auftakt war schon ’mal vielversprechend. Und hier auf dem riesigen Geviert des Cortile della Pigna, das ich mir durchaus als festlichen Empfangssaal für die Audienzen eines Papstes hätte vorstellen können, fanden wir auch eine Stelle, um die nötigen Einstellungen am Audioguide vorzunehmen und seine Handhabung für Ernstfall zu erproben. Aber beim Anblick der unaufhörlich hereinströmenden Besuchermassen, die alle dem wirklich ersten Höhepunkt

im Belvederehof zustrebten und denen wir gezwungenermaßen folgen mussten, konnte man schier verzweifeln. „Weißt du was?“, fragte ich meine Frau, ohne ihre Antwort abzuwarten, „lass uns kurz in die ägyptische Abteilung gehen. Ich würde mir gerne die Königin Tuja, die Mutter des großen Ramses, anschauen und die Büste des Pharao Mentuhotep.“

Die Figur der Königsmutter fanden wir an der Rückwand von Saal V. Es handelt sich um eine aufrecht stehende und menschliches Maß überragende Statue aus schwarzem Granit, den rechten Fuß im leichten Ausfallschritt nach vorne als Zeichen dafür, dass sie als ‚Lebende’ dargestellt ist. Man sieht eine Frau von wirklich königlichem Geblüt mit einer schweren Perücke aus dichtem Haar, das ihr Gesicht umschmeichelt, und dessen glatte Strähnen bis auf die Brust herabfallen, und mit einem Gewand, das bis zu den Knöcheln reicht, und dessen leichter, fast durchsichtig erscheinender Stoff eng am Körper anliegt und ihre Formen mehr betont als verdeckt.

Bei dem Kopf des Mentuhotep (‚Month ist zufrieden’) handelt es sich um das Portrait eines Herrschers, der etwa um 2000 vor Christus! regiert hat. Trotz des hohen Alters erstaunt der hervorragend erhaltene Zustand dieser Sandsteinfigur, und in dieser Ausführung legt sie Zeugnis ab für den hohen Grad ägyptischer Steinmetzkunst. Noch deutlich zu erkennen sind die rötlich-braunen Farbreste in seinem Gesicht, die den Pharao als lebenden Herrscher kennzeichnen sollen, obwohl sein Antlitz fast mumienhaft, allem Diesseitigen entrückt wirkt. Als Zeichen seiner pharaonischen Würde trägt er die weiße Krone Oberägyptens mit der aufgerichteten und angriffslustigen Uräusschlange (Kobra) auf der Stirn, die den König vor den Angriffen böser Mächte schützen soll.

Den ‚Lemmingen’ nach

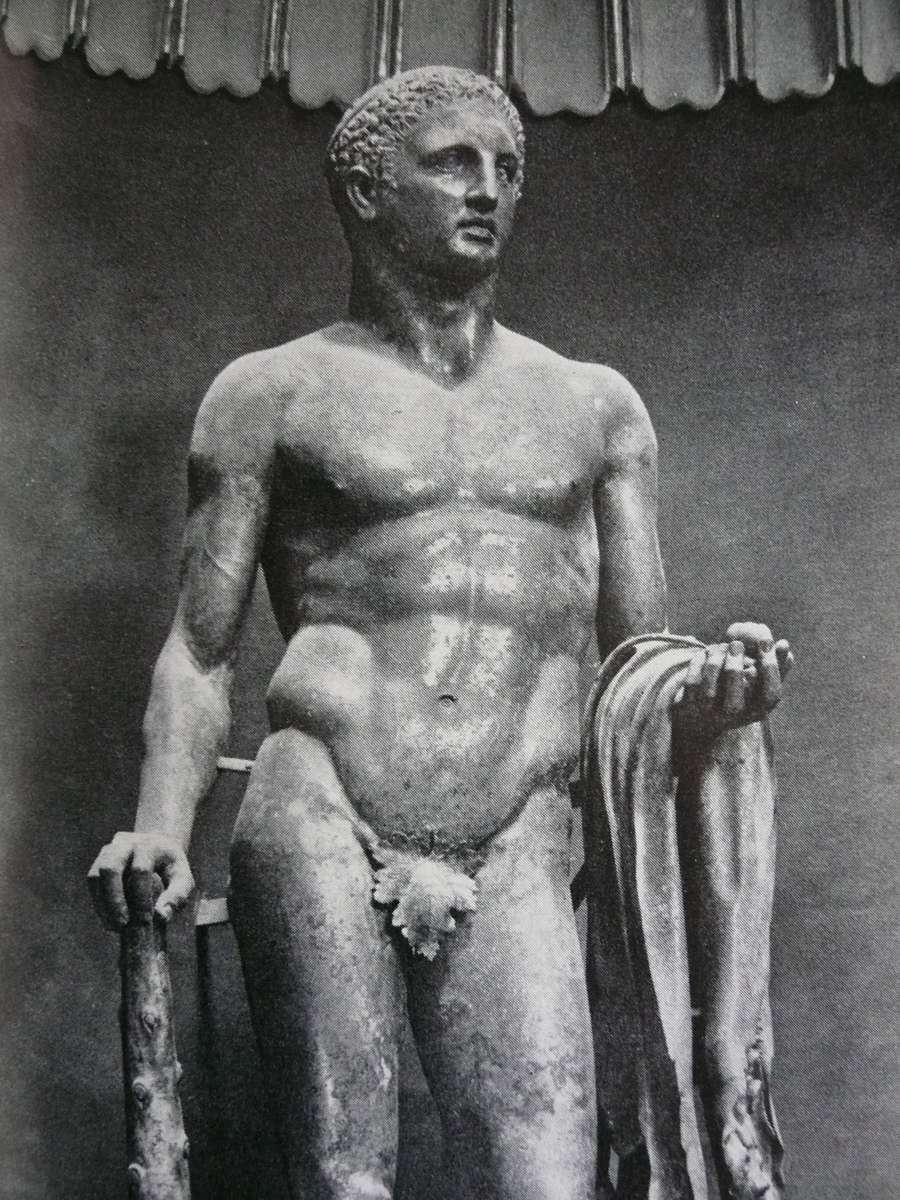

Mit dieser Stippvisite konnten wir uns für eine kurze Dauer vor dem Massenansturm retten, aber jetzt war die Schonfrist endgültig abgelaufen; wir mussten diesem Zug der ‚Lemminge’ folgen und versuchen, uns irgendwie in diesem Gedränge zu behaupten. Es ging zunächst quer über den Pinienzapfenhof und dann links in der Galleria Chiaramonti einen breiten Treppenaufgang hinauf, und nach wenigen Schritten standen wir vor dem berühmten Schaber, dem Apoxyomenos(άποξυόμενος - der sich einreibt) des Lysipp von Sykion.

Man sieht eine ganzfigurige Statue vor sich, gefunden in Trastevere unter den Trümmern eines Hauses aus der Antike; sie zeigt einen Athleten – jung, durchtrainiert, seine Stärke richtig einschätzend und seinem Können vertrauend - , der sich nach einem Wettkampf mit einer Metallsichel, einem Striegel, von Sand und Öl reinigt, mit dem er sich, wie es damals üblich war, vor dem Ringkampf eingerieben hatte. Ob er gesiegt hat, ist nicht erkennbar. Aber nicht auf den Kampf, nicht auf die Kraftanstrengung oder die verbissene Umklammerung der beiden Kämpfer kommt es an, sondern auf die Aktion ‚danach’, die nebensächlichste, unwichtigste aller Handlungen überhaupt – von den Zuschauern unbeachtet und vielleicht in den dunklen Katakomben unter der Arena vorgenommen - , nämlich die Reinigung vom Kampföl. Und ich muss Winckelmann zustimmen, wenn er schreibt: „Je ruhiger der Stand des Körpers ist, desto geschickter ist er, den wahren Charakter der Seele zu schildern.“

Im Cortile Ottagono o del Belvedere

Vom Schaber zum Apoll und Laokoon waren es nur wenige Schritte. Im Vestibolo Rotondo, wo sich der Rundgang im rechten Winkel fortsetzte, wandten wir uns nach links, durchschritten die Vorhalle des Cortile del Belvedere, und schon waren wir auf dem gepflasterten Innenhof angelangt, der unter Julius II. noch ein intimes Gärtchen gewesen war. An die Idylle von einst erinnert heute nur noch der kleine Brunnen in der Mitte und das leise Plätschern seines Wassers.

Was hier los war, verschlug mir fast den Atem: ein Menschenauflauf, bei dem es so gut wie kein Durchkommen mehr gab, ein Stimmengewirr, das an Volksfeststimmung erinnerte, ein ununterbrochener Zustrom von Besuchern, die wie wir fassungslos waren und teilweise desorientiert schienen, und dazu noch die Übereifrigen, die Kunstbeflissenen, die ‚Studiosus-Erprobten’: sie schlängelten sich durch die Massen, als seien sie kein Hindernis, einzig und allein von der Sorge getrieben, sie könnten eine der berühmtesten antiken Skulpturen verpassen. Es war einfach nur irre, es ging zu wie im Tollhaus.

Und was war mit der Laokoon-Gruppe? Sie war und blieb die ganze Zeit umlagert von einer dichten Menschentraube, so dass von ihr nur der Oberkörper des sich verzweifelt gegen sein Schicksal aufbäumenden Priesters des Poseidon zu erkennen war. Vom Anblick dieses Pulkes ließen wir uns nicht beirren, im Gegenteil, ich verspürte sogar eine gewisse Lust in mir, oder besser noch: ich fühlte mich geradezu herausgefordert, in diese Phalanx der Leiber einzudringen. Denn schließlich waren wir in der festen Absicht hierher gekommen, uns den Laokoon aus unmittelbarer Nähe anzusehen.

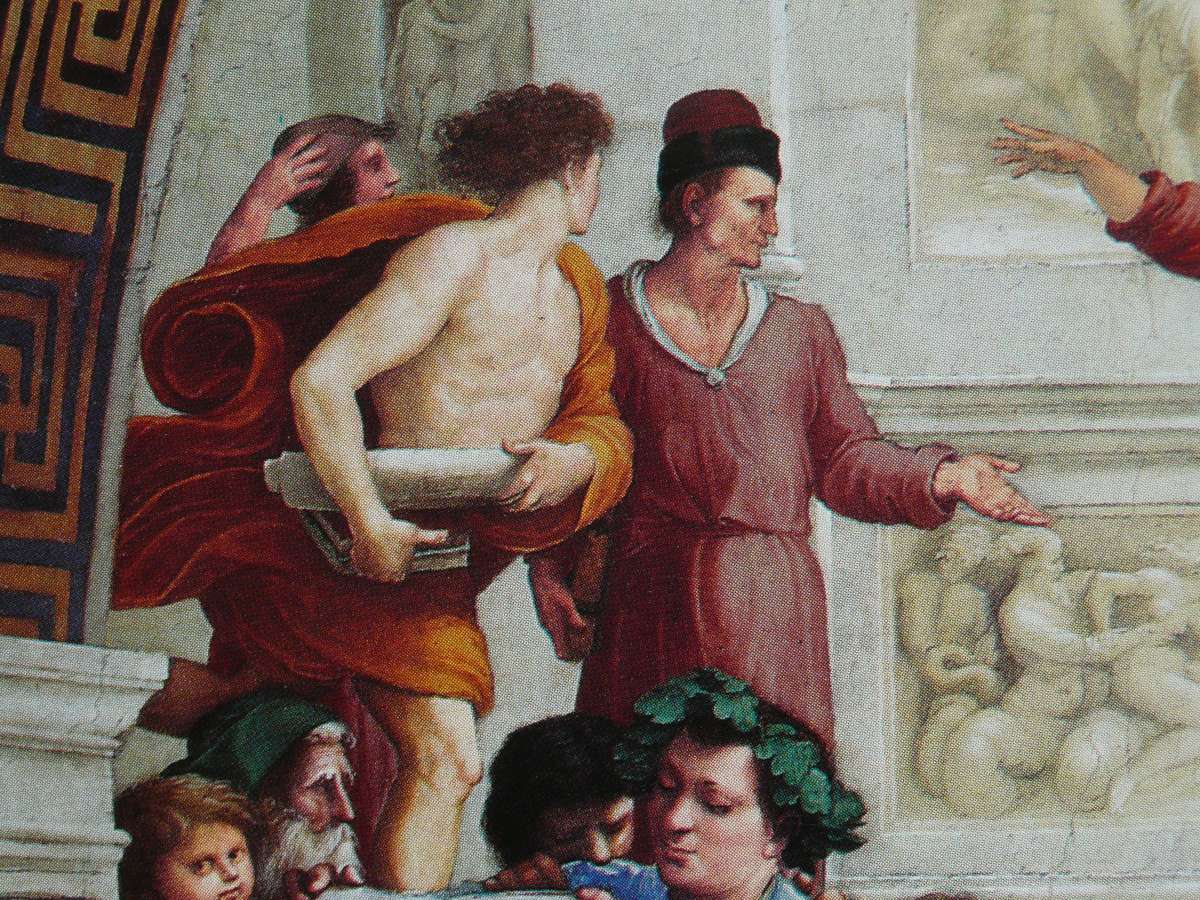

Aber noch war es nicht soweit. Wir wandten uns erst einer anderen Figur zu – Gottseidank nicht so belagert wie der Laoconte - , nämlich dem Apoll vom Belvedere, dem Gott des Lichts und der Dichtkunst, der marmorkalt, blass und einsam, in zeitloser Schönheit verharrt. Für Winckelmann ist „die Statue des Apollo das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Altertums“. Er hat mit seiner idealisierenden Beschreibung das Meinungsbild von Generationen deutscher Kunstinteressierter beeinflusst wie kein anderer, und er ist sich in seinem Urteil so sicher – wer könnte man ihm da widersprechen? Mein Sachverstand jedenfalls reicht nicht dazu.

In der Tat: die Figur des Apoll ist von erhabener Schönheit und Harmonie; mit forschem Schritt bewegt sie sich auf den Betrachter zu, und je länger man sie anschaut, hat man den Eindruck, dass sie ‚erscheint’. Der Kopf ist zur Seite geneigt, der Blick in die Ferne gerichtet, der linke Arm ausgestreckt, dessen vorderer Teil ein zu engen Falten gerafftes Tuch aufnimmt, das er locker um seinen Hals geschlungen hat, und das hinter seinem Rücken wieder zum Vorschein kommt. Dieses Tuch ist nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern auch gleichzeitig Stütze für den Arm. Das Geheimnis dieser Figur liegt in der Einzigartigkeit ihrer Ausführung, die mit einem Minimum an Material auskommt und doch eine große Wirkung erzielt – ‚beseelt’ und ‚lebendig’ gemacht durch die Hand des Künstlers.

Der Laokoon des Vergil im Lichte von ‚Seneca’, Winckelmann und Lessing

Wie Laokoon seinen Speer mit unbändiger Kraft (validis viribis) gegen den gerundeten Bauch (curvam alvum) des Hölzernen Pferdes schleuderte, so kam ich mir in diesem Augenblick auch vor wie eine Speerspitze, die sich zwischen den Fugen (compages) der Herumstehenden und Umhergehenden ihren Weg suchen musste, um zum gewünschten Ziel zu gelangen. Dann standen wir vor der Skulptur, die Michelangelo enthusiastisch als ‚miracolo dell’arte’, als Wunder der Kunst, und Plinius als ‚Meisterwerk der Kunst’ bezeichnet hatte, und für die Winckelmann sich zu einer Wortschöpfung hatte hinreißen lassen, die sich nur im Deutschen erschließt, und die man sonst in keine andere Sprache übertragen könnte: edle Einfalt und stille Größe!

Im Bilderwerk des Laokoon ist die entscheidende Episode aus dem zweiten Gesang der ‚Aeneis’ festgehalten: Laokoon, der Priester des Neptun (sacerdos), hatte die Trojaner eindringlich davor gewarnt, das Hölzerne Pferd in die Stadt zu ziehen: ‚Equo ne credite, Teucri!’ – ‚Traut nicht dem Pferd, Trojaner!' Für ihn blieben die Griechen unberechenbar und gefährlich. Deshalb ergänzte er weitsichtig: ‚Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes’. – ‚Was immer auch sei, ich fürchte die Danaer (die Griechen), auch wenn sie Geschenke bringen.'

Kaum hatte er seine Warnung ausgesprochen und seiner Wut über das Vorhaben der Trojaner durch den Wurf seines Speeres (hasta) gegen die Wölbung (caverna) des gerundeten Bauches (curvam alvum) Nachdruck verliehen, tauchten von der Insel Tenedos kommend zwei Schlangen (gemini angues) auf mit blutigen Kämmen (iubae sanguineae), das Meer mit gewaltigen Kreisen (immensis orbibus) durchziehend, bewegten sich zielsicher (agmine certo › mit sicherem Zug nach vorne / mit unwiderstehlichem Vorwärtsdrang) auf den Vater und die beiden Söhne zu, umstrickten sie (ligare / implicare) mit fürchterlichen Schlingen (spiris ingentibus) und besiegelten ihr Schicksal durch einen tödlichen Biß (morsu). Selbst das entsetzliche Schreien des Laokoon bis hinauf zu den Sternen (clamores simul horrendos ad sidera tollit) wurde von den Göttern nicht erhört.

Soweit der spannende Bericht des Vergil. Und was zeigt davon die Skulptur? Den entscheidenden Übergang vom Leben zum Tod in seinen entscheidenden Phasen: das sich verzweifelte Wehren gegen ein hereinbrechendes und nicht zu begreifendes Schicksal, der aussichtslose Kampf gegen einen alles vernichtenden Gegner und schließlich sich der unbarmherzigen Macht beugen und ergeben, so dass selbst der letzte Schrei im Mund des Laokoon erstickt. Winckelmann bemerkt dazu: „Er erhebet kein schreckliches Geschrei, wie Vergil von seinem Laokoon singet: Die Öffnung des Mundes gestattet es nicht; es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen … “

Diese Aussage wollte Lessing nicht unwidersprochen gelten lassen, im Gegenteil: sie veranlasste ihn dazu, sich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen in seiner berühmten Schrift ‚Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie’. Sinngemäß schreibt er, dass die griechischen Künstler der Schönheit alles untergeordnet hätten: die Schönheit sei das ‚höchste Gesetz der bildenden Künste’. Weil aber durch den Schrei bzw. das Schreien das Gesicht auf ‚ekelhafte Weise’ verstellt bzw. verzerrt würde, habe man auf die weite Öffnung des Mundes (‚das große Maul’) verzichtet und es bei einer Vertiefung bewenden lassen, ‚welche die widrigste Wirkung von der Welt tut’.

Aber wie dem auch sei, die drei Künstler aus Rhodos, die dieses phantastische Bildwerk geschaffen haben, haben sich noch in einem anderen Punkt die Freiheit genommen, von der dichterischen Vorlage des Vergil abzuweichen: dem Triumph des Todes haben sie das Licht der Hoffnung hinzugefügt, denn wenn man sich die Laokoon-Gruppe genau anschaut, entdeckt man, dass der ältere Sohn – auf der rechten Seite – sich aus der tödlichen Umklammerung lösen und sein Leben retten kann.

Aber warum musste Laokoon zusammen mit seinen beiden Söhnen sterben? Nur weil er die Trojaner davor gewarnt hatte, das unheimliche Gastgeschenk der Griechen anzunehmen? Kannte er ihre Absichten? Wusste er von der tödlichen Gefahr, die in dem Bauch des hölzernen Pferdes steckte? Oder war es bloß die übertriebene Sorge eines Mannes, der sein Misstrauen und seine Vorbehalte gegenüber den Griechen nie überwinden konnte?

Vergil meinte den Grund für das schreckliche Sterben darin zu sehen, dass Laokoon einen Frevel (scelus) begangen habe, weil er es gewagt hatte, mit seinem Speer das ‚heilige Holz’ (sacrum robur) des Pferdes zu durchbohren (intorserit). Für ein Strafgericht mit tödlichem Ausgang eher ein schwaches Argument!

Auch die bekannte Theorie, die Göttin Athene habe den Tod des Laokoon veranlasst, weil er durch seine beschwörenden Worte - ausgerufen nach Art eines prophetischen Sehers - versucht hatte, den von ihr gewünschten Untergang Trojas zu verhindern, ist nicht unumstritten.

Ein anderer Ansatz geht von der These aus, Apoll könne die Schlangen geschickt haben, um auf seinen Befehl hin den tödlichen Auftrag zu vollstrecken. Durch den furchtbaren Tod des Trios sollten die Kampfhandlungen um Troja für eine gewisse Zeit unterbrochen werden - eine günstige Gelegenheit, die Aeneas (der Stammvater der Römer) dazu nutzte, um mit einigen Gefährten aus dieser Stadt an die Küsten Italiens (Laviniaque venit litora) zu fliehen. Somit läge im Opfer des Laokoon der Anfang vom Aufstieg Roms, das wie keine andere Stadt des Abendlandes eine geistige und kulturelle Führerschaft übernehmen sollte, deren Einflüsse bis auf den heutigen Tag nachwirken auf dem Gebiete der Kunst, der Bildung und der Naturwissenschaften.

Nachdem wir, meine Frau und ich, den Laokoon – befreit von allen Ergänzungen Montorsolis und wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt – ausgiebig studiert hatten, zogen wir beide uns für einen Augenblick zurück, suchten und fanden auch ein freies! Plätzchen auf einer der Steinbänke vor dem kleinen Springbrunnen, der Laokoon-Gruppe genau gegenüber. Dann zog ich aus meinem grünen Einkaufsbeutel – ist das nicht grotesk? – eine Kopie mit der bekannten Episode aus dem zweiten Gesang der Aeneis hervor, mit zahlreichen Erklärungen aus meinem alten ‚Stowasser’ versehen, und wir beide lasen den Text – teils im Original, teils auf deutsch – und ließen uns dabei von niemandem stören.

Der Torso vom Belvedere und sonst nichts?

Es fiel uns nicht leicht, uns von der Laokoon-Gruppe zu trennen, aber wir wurden schnell versöhnt durch den Gedanken, dass noch weitere Kunstwerke von ‚höchster Hervorbringung’ auf uns warteten. Zwischen Laokoon und Hermes passierten wir zunächst die Sala degli Animali, die ausgestattet ist mit allerlei Getier aus den Kunstwerkstätten der Antike, dem wir aber keine besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachten - im Gegensatz zu Schwager und Schwägerin, die von diesem Raum begeistert erzählten und sich lebhaft an Darstellungen erinnerten, die Jagdszenen zeigten.

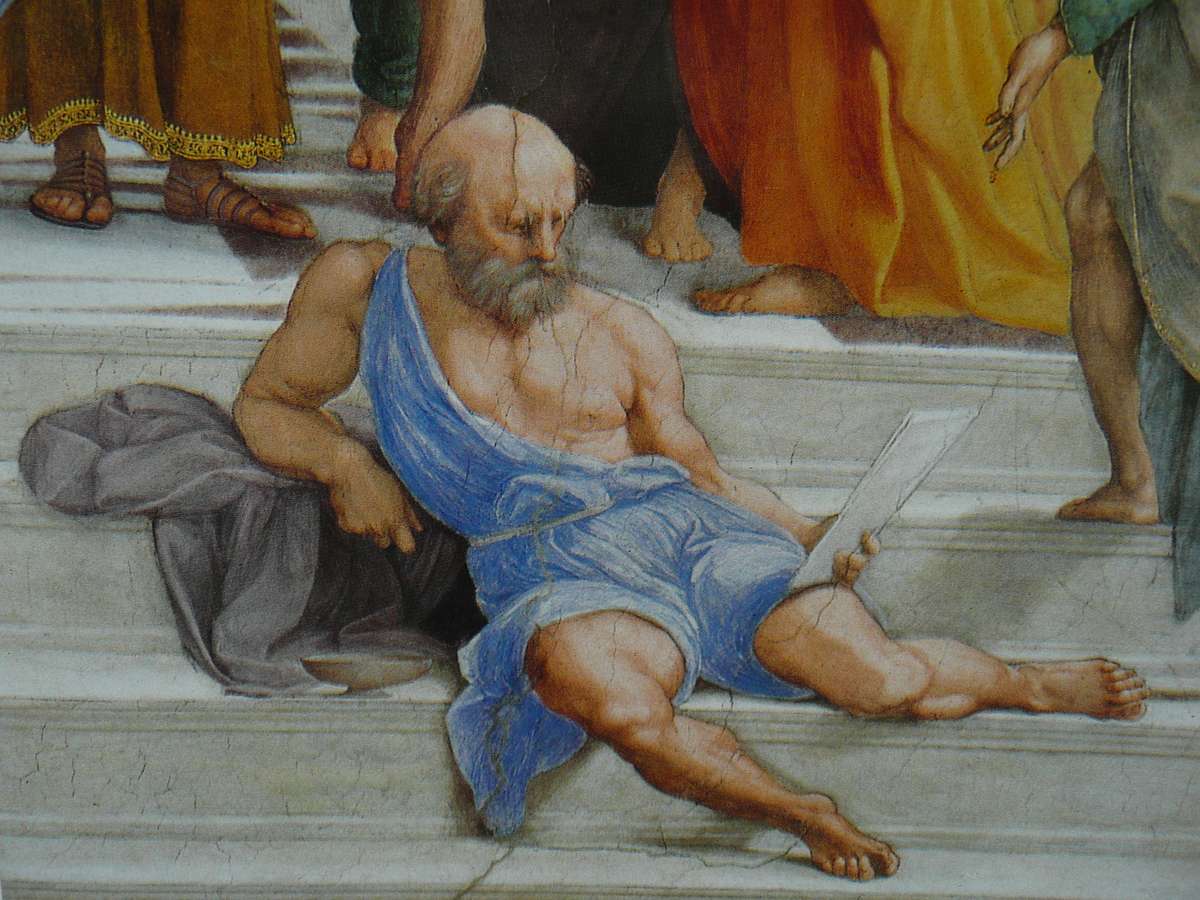

Dann betraten wir die Sala delle Muse, deren Mitte beherrscht wird vom Torso, den Winckelmann für „das Vollkommenste der alten Bildhauerei“ hielt – das nachzuvollziehen mir angesichts dieser verstümmelten Figur eines sitzenden Herkules nicht so recht gelingen wollte. Denn der Torso sieht auf den ersten Blick wirklich aus wie ein „verunstalteter Stein“: ein massiger, muskelbepackter Körper, leicht verdreht und in gebeugter Haltung, auf einem Felsen sitzend, dem Kopf, ein Teil der Brust, Arme und Unterschenkel fehlen.

Auffallend an diesem „Adam der Antike“, wie Raffalt ihn nennt, ist sein ‚durchgestylter’ Körperbau, als habe er sich eben in einem Fitness-Studio einem intensiven Trainingsprogramm zum Aufbau seines Muskelapparats unterzogen: jede Faser, jede Schwellung, jede Wölbung sind deutlich hervorgehoben, und sogar die Adern zeichnen sich unter der gespannten Haut ab. Vielleicht ist es das, was Winckelmann an den antiken Meistern so bewunderte, dass sie schon eine klare Vorstellung, eine konkrete Vision von ihrem Bildwerk hatten, dass dessen Gestalt in ihrem Innern aufleuchtete und geradezu virtuell existierte, dass sie sie nur ‚abzulesen’ und auf den Marmor zu übertragen brauchten, um so durch ihre Hände „die Materie geistig“ zu machen.

Nicht von ungefähr wird der Torso auch als der Torso des Michelangelo bezeichnet, vom Genie hochgeschätzt und in allen Einzelheiten studiert. Er hatte diese Figur soz. ‚verinnerlicht’, indem er sich mit seinen Augen ein genaues Bild machte vom Bau des kompakten Körpers in seiner Form, seiner Drehung und Bewegung, und mit den Händen und Fingern ihre Konturen abfuhr und ertastete. Er hatte sich mit dem Torso so intensiv auseinandergesetzt, dass die Erkenntnisse, die er aus der Beschäftigung mit ihm gewonnen hatte, sich auswirken mussten auf seinen eigenen Stil. Schaut man sich die kraftvollen und muskulösen Gestalten in der Sixtina an, dann weiß man, aus welcher Quelle er seine Anregungen schöpfte.

Wenn ich so ausführlich über den Torso schreibe, dann könnte man meinen, die anderen Figuren in der Sala delle Muse seien nur von zweitrangiger Bedeutung. Das Gegenteil ist der Fall: der Raum ist angefüllt mit den Portraits illustrer Geistesgrößen aus der Athener Gesellschaft; es sind die Portraits von Dichtern, Philosophen, Musen und von dem großen Staatsmann Perikles aus der Glanzzeit Griechenlands. Im Angesicht dieser Persönlichkeiten und tief von ihnen berührt, stiegen in meiner Erinnerung die Anfangsverse aus Goethes „Faust“ empor, die – ein wenig modifiziert – so lauten:

Ihr naht euch wieder, vertraute Gestalten,

Die früh sich einst dem jugendlichen Blick gezeigt.

Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?

So erkennt man das flächige Gesicht des Sokrates mit seiner Glatze, seinen weit geöffneten Augen, die Lebensweisheit und Milde ausstrahlen, seiner Knollennase und mit seinem vollen, spitz zulaufenden Bart, von dichten Locken gekräuselt. Er befindet sich in guter Nachbarschaft von Leuten, die mit ihren Ideen die griechische und abendländische Gedankenwelt nachhaltig geprägt haben: darunter sind zu sehen Homer, Platon, Sophokles, Epikur und Euripides.

Und nun zur Büste des Perikles: sie gehört sicher zu den berühmtesten Portraits der bildenden Künste, und sie wurde in zahlreichen Repliken nachgeahmt. Wenn man Plutarch Glauben schenken darf, dann war es seine eigenartige, deformierte Kopfform, durch die Perikles auffiel, und die sein Umfeld immer wieder zum Anlass nahm, sich darüber lustig zu machen. „Zwiebel“ gehörte noch zu den harmlosesten Bezeichnungen für den Mann, unter dem Athen seine kulturelle Blüte erlebte, und der in vielen Reden seine große rhetorische Begabung unter Beweis gestellt hatte. „Die Staatsgewalt liegt bei uns nicht in den Händen weniger, sondern des ganzen Volkes“, ist Ausdruck seiner demokratischen Gesinnung.

Vor uns erblicken wir den langgestreckten Kopf des Perikles, den ein gepflegter Bart ziert, geschützt von einem sich schräg nach hinten auftürmenden Helm, der genügend Platz bietet, seine Anomalie zu verbergen, und wir blicken in ein Gesicht, umweht von einem Hauch Melancholie und Nachdenklichkeit.

Die Sala Rotonda – der Saal der Götter und Kaiser

Die Sala Rotonda war der nächste Raum, den wir betraten. Das Element des Runden, dem wir schon im Tempel des Pantheon begegnet waren, wiederholt sich auch hier, aber die hoheitsvolle, feierliche Raumwirkung dieses den sieben Planetengottheiten geweihten Heiligtums wird nicht erreicht, obwohl man in den wesentlichen Architekturteilen das Original zum Vorbild genommen hat: den großen Rundsaal mit den hohen, halbkreisförmigen Nischen, auf deren Wände ein rötlicher Putz aufgetragen ist, und deren Wölbungen, einem Baldachin vergleichbar, als riesige Muscheln gestaltet sind – die Rippen fein vergoldet; dann die vorgesetzten flachen Säulen, sauber kanneliert und die Nischen von beiden Seiten begrenzend und mit korinthischen Kapitellen abschließend, und schließlich die kühne Rundung der Kuppel mit den asymmetrischen Kassettenfeldern auf der Innenschale und mit der Öffnung in ihrem Scheitelpunkt, aus der das Licht in den weiten Raum der Rotonda hineinflutet.

Vielleicht lag es an den vielen Menschen, die wie die Ölsardinen in einer Dose zusammengedrängt waren, vielleicht lag es an unserer Blickrichtung, die nicht zuerst die Halbkugel erfasste, sondern das Zentrum mit der riesigen Brunnenschale, daß sich die Raumwirkung nicht einstellen wollte. Und es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass das Pantheon des Vatikan nicht den Gottheiten vorbehalten ist, die den Lauf der Gestirne bestimmen, sondern Kaisern und Göttern bzw. Göttinnen unterschiedlichster Art, die in den acht Nischen ihren vorläufig letzten Platz gefunden haben. Mich interessierten weniger die großen Gestalten als vielmehr die kleinen Büsten des Antinous, des Hadrian und des Zeus.

Wer den Rundsaal – die Sala Rotonda – zum ersten Mal betritt, dessen Aufmerksamkeit wird, wie eben schon gesagt, automatisch auf das gewaltige Brunnenbecken, das Labrum, in der Mitte des Raumes gelenkt. Aus einem einzigen Stein geschlagen, faszinieren noch heute das wunderbare Rot des Porphyrs und seine harmonische Form, einen flachen Bogen beschreibend, und sein enormer Umfang von ca. fünfzehn! Metern. Es lässt den Reichtum erahnen, mit dem sich Nero in seinem Goldenen Haus umgeben hatte. Und wenn man sich dann noch das leise Plätschern des Wassers vorstellt, das in unzähligen Parabeln auf den Grund der weiten Schale niederfiel, hätte man da der Versuchung widerstehen können, wenigstens einmal im Leben den Luxus mit diesem Herrscher zu teilen?

In der gleichen Weise wie uns das Porphyrbecken mit seinem Durchmesser von fast fünf Metern begeisterte, so sehr waren wir auch von dem Bodenmosaik angetan, auf dem es ruht. Uns überraschten der hervorragende Erhaltungszustand, die leuchtenden Farben und die ausgezeichnete handwerkliche Arbeit. Vom Grundriss her einen riesigen Kreis bildend, ist es in acht gleich große Segmente unterteilt, die jeweils von einem umlaufenden Mäanderband eingefasst sind – auf schwarzem Grund, während die eigentlichen Ornamente alternierend in helleren und dunkleren Farben erscheinen, so dass die Zweidimensionalität in eine Dreidimensionalität übergeht.

Im äußeren Bilderkreis hat der Künstler seiner Phantasie freien Raum gelassen, und seine Freude an lustigen Einfällen ist heute noch spürbar: in einer irrealen Welt trifft der Mensch auf die Lebewesen des Meeres, auf verführerische Nymphen und auf Seeungeheuer aller Art mit geschwungenen Schweifen, die am Ende büschelförmig auseinanderfallen.

Die Büsten des Antinous und des Hadrian zu finden, gehörte zu meinen leichtesten Aufgaben. Sie stehen jeweils links und rechts von der Kolossalstatue des Herkules, dieses Muskelpakets aus vergoldeter Bronze, der sich mit der Rechten auf seine Keule stützt und in seiner Linken ein Löwenfell hält. Ich hatte mich in meiner Vorbereitung deshalb auf die Portraits dieser beiden Männer konzentriert, weil wir am Tag zuvor eigentlich die Villa Adriana besuchen wollten, was ja aus den geschilderten Gründen nicht geklappt hatte.

Wie viele andere Fundstücke, so hatte man auch den Kopf des Antinous in der kaiserlichen Residenz von Tivoli ausgegraben und gleich in der neu eröffneten Sala Rotonda ausgestellt, wo er schnell bekannt wurde. Wenn man den Schilderungen, die sich um seine Person ranken, Glauben schenken darf, musste dieser Antinous von der Natur mit einer unglaublichen Schönheit gesegnet gewesen sein und eine sinnliche Ausstrahlung besessen haben, von der der alternde Hadrian nicht loslassen konnte. Er gehörte, obwohl Hadrian mit der schönen Sabina verheiratet war, zum engsten Familienzirkel, und er musste den Kaiser auf seinen vielen Reisen begleiten, so auch nach Ägypten, das die Römer damals in geradezu verklärerischer Weise verehrten. Und das Schicksal wollte es, dass Antinous verunglückte und in den Fluten des Nils versank. Und darüber versank der Kaiser in tiefer Trauer; man sagte, „er habe geweint wie eine Frau“.

Das führte aber nicht dazu, dass er Ägypten aus seinem Gedächtnis verdrängte, im Gegenteil: es wurde für ihn zur Verpflichtung. In seiner Villa in Tibur schuf er sich ein Klein-Ägypten, indem er das berühmte Canopus-Tal anlegen ließ, das von einem künstlichen Kanal durchzogen wurde.

Und nun zurück zur Büste des Antinous: sie zeigt einen jungen Mann in der Blüte seines Lebens mit einem weichen, glatten Gesicht, ebenmäßig geformt, Sympathie und viel innere Wärme ausstrahlend. Schaut man auf seine Haare, dann könnt man meinen, Apoll oder Adonis vor sich zu sehen – so üppig wachsen sie, dass sie in schweren Locken nach unten fallen und Stirn und Nacken bedecken.

Sein Mund mit den schön geschwungenen Lippen, umspielt von einem sanften Lächeln, verrät höchste Sinnlichkeit, und sein Blick, verträumt und tiefgründig, geht hinüber auf die andere Seite und bleibt haften auf dem Antlitz des Mannes, der ihn so abgöttisch geliebt hatte, Hadrian nämlich.

Sein Bildnis hatte man in seinem Grabmal, der Engelsburg, gefunden; es soll erst nach seinem Tod entstanden sein. Man erkennt in ihm nicht gleich den ‚natürlichen’ Hadrian, obwohl einige charakteristische Merkmale, die man mit seinem Typus verbindet, deutlich hervortreten: das flächige Gesicht, das seine gerundete Form noch zusätzlich unterstreicht, der kurz geschnittene Bart, seine Männlichkeit betonend, das volle, dichte Haar und die Wölbung seiner Stirn, die ihn gebieterisch als Herrscher auszeichnet. Aber das ist eigentlich schon alles.

Ansonsten wirkt Hadrian in diesem Portrait vergeistigt, der Wirklichkeit fast entrückt, der sein Umfeld aus der Distanz betrachtend beurteilt und mehr Skepsis als Zuversicht verbreitet. Irgendwie ahnt man, dass die Verantwortung, die er als Lenker des Imperium Romanum tragen musste, Spuren hinterlassen hatte, und dass die permanente Herausforderung, sich immer für das Wohl des Staates einzusetzen und weittragende Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, ihn hatte einsam werden lassen.

Sein Kopf ist leicht geneigt, und so ruht heute sein Blick auf dem jungen Mann, den er aus tiefstem Herzen und voller Inbrunst geliebt hatte. Auf diese Weise kommt es hier in der Sala Rotonda zum erneuten Tête-à-tête zwischen Liebhaber und Geliebtem und das unter den Augen des sittenstrengen Vatikan, der nur allzu gut weiß, dass auf dem ‚Webstuhl der Zeit' das Leben immer wieder neu geschaffen wird, nicht nur das Leben des Einzelnen betreffend, sondern auch im Hinblick auf die Beziehungen untereinander. Die sich daraus ergebenden Muster können so zahlreich sein wie 'der Sand am Meer' und so bunt wie die schillernden Farben eines Regenbogens; von daher wird der Bühne des Welttheaters niemals der Stoff ausgehen.

Und nun zum letzten Bildnis. Eigentlich hätte ihm meine Aufmerksamkeit nicht zum Schluss, sondern gleich am Anfang gebührt: es handelt sich um das mächtige Haupt des Zeus, auf das man gleich am Eingang der Rotonda stößt. Man hatte es – wie übrigens das schöne Bodenmosaik auch – in dem kleinen Städtchen Otricoli geborgen, einer Ortschaft nördlich von Rom an der Via Flaminia gelegen, auf dem halben Wege zwischen Viterbo und Terni. Der Kopf des Zeus ist kein Original, sondern eine Nachbildung eines Werkes aus dem 4. Jahrhundert, was ich aber nicht für einen Nachteil halte, denn selbst in diesem Modell lassen sich noch wesentliche Merkmale des Urbildes erkennen und leuchtet die geniale Idee seines Schöpfers hervor.

Der markante Zeus-Kopf zählt zu den bekanntesten Statuen seiner Art: er fehlt deshalb in keinem Schulbuch, und wenn es darum geht, in die Welt der antiken Götter einzuführen, wird er gerne als deren Kronzeuge genommen. Auch mir war das Gesicht seit meiner Kindheit vertraut, denn in meinem alten Geschichtsbuch gab es ein kleines Schwarz-Weiß-Photo von ihm, und schon damals hatten mich die Aura seiner Unnahbarkeit und sein von allen Zweifeln befreiter Selbstanspruch, Souverain des Weltgeschehens zu sein, tief beeindruckt.

Vor uns sehen wir das prächtige Portrait des weltbeherrschenden Zeus, der uns in furchterregender und achtungsgebietender Majestät gegenübertritt. Sein Haupt ist umwallt von einer unglaublichen Fülle lockigen Haares, und der dichte Wuchs seines gekräuselten Bartes unterstreicht den unbeugsamen Willen des Mächtigsten unter den Unsterblichen. Der vorspringende Wulst auf seiner Stirn, der von der Nasenwurzel bis zum Haaransatz reicht, ist das Markenzeichen eines Weltenlenkers, der Schöpfung ordnen, das Chaos bezwingen und das Schicksal des Kosmos bestimmen will. Wehe dem, der sich seinem Willen widersetzt: er wird ihn mit seinem flammenden Zorn strafen. Auch vor seinem Blick ist niemand sicher. Wohin man auch fliehen würde, er wäre schon zur Stelle!

Und dann der kraftvolle Mund: er steht für Entschlossenheit und Durchsetzungsfähigkeit und ist das Organ, den Willen des „uralten, heiligen Vaters“ (Goethe) zu verkünden und dem Recht Geltung zu verschaffen. Seine Worte, einmal ausgesprochen, bleiben bestehen bis in alle Ewigkeit. Nicht einen Deut würde er davon zurücknehmen..

In der Sala Rotonda wiederholte sich, was wir im Vestibolo Rotondo auch schon beobachten konnten: auch hier wurden die Besucherströme umgelenkt, zum zweiten Mal also, um dann auf den langen Galerien zum Allerheiligsten, der Sistina, zu gelangen. Zwangsläufig kam es in in der Rotonda zum Stau, denn zu dem Publikum, das sich hier – motiviert durch persönliches Interesse an den großartigen Kunstwerken – eingefunden hatte, gesellte sich noch der Durchgangsverkehr.

Einen flüchtigen Blick auf meinen Lageplan werfend, wusste ich, dass wir uns immer weiter vom Braccio Nuovo entfernten. Da ich Bedenken hatte, ob es noch einen anderen Eingang als den vom Museo Chiaramonti aus gäbe, wandte ich mich vorsichtshalber an einen der Kustoden: „Scusi, come faccio ad arrivare al Braccio Nouvo? Continuare il giro?“ – „Mi dispiace, non è possibile. Deve tornare indietro!“

Wie wir uns in diesem Augenblick vorkamen, kann man sich ja leicht vorstellen: wir waren gezwungen, den gesamten bisherigen Weg zurückzugehen, und gegen eine Wand von Menschenleibern anzukämpfen, die von hinten unerbittlich vorwärtsdrängte. Wir spürten mit einem Mal, wie sich die Angriffslust der oben beschriebenen Schlangen mit den furchterregenden, blutigen Mähnen auch auf uns übertrug, nur mit dem Unterschied, dass wir die Distanz nicht mit gewaltigen, kreisenden Schlägen überbrücken konnten, sondern wir mussten uns wie zwei glatte Aale – jede Lücke nutzend – durch die Menge hindurchwinden.

Köpfe, nichts als Köpfe … und dazwischen ein ‚alter Bekannter’

Als wir in der Galleria Chiaramonti ankamen, wurde es schlagartig besser, der Ansturm hatte nachgelassen, und wir konnten den langen Korridor im Sturmschritt durcheilen. Es ging an hundert und aberhundert Köpfen und Statuen vorbei, es wollte kein Ende nehmen. Und wie der Zufall es wollte, traf ich einen alten ‚Bekannten’ wieder. „Warte doch mal!“, rief ich meiner Frau hinterher, die sich ein paar Schritte von mir entfernt hatte. „Kennst diesen ‚galligen Alten’ wieder? Aber Vorsicht! Nicht, dass du meinst, man habe ihn mit mir verwechselt!" (Sollte ein Scherz sein) Ich deutete dabei mit der Hand auf ein auffallend markantes Gesicht. Sie konnte es nicht einordnen, mir dagegen hatte es sich seit meiner Schulzeit bis heute unauslöschlich in meinem Gedächtnis eingebrannt: es gehörte dem Konsul Gaius Marius, der als Feldherr die Teutonen und Kimbern mit seinem Berufsheer vernichtend geschlagen hatte.

Das Portrait dieses Gaius Marius ist sehr realistisch, es stellt ihn allerdings als schon älteren, verknöcherten Mann dar, der nichts Sympathisches ausstrahlt, sondern der eher ‚gallig’ und verbittert wirkt, fast so, als sei er Opfer seines eigenen Starrsinns geworden. Schon damals als Schüler fühlte ich mich von ihm so provoziert, dass ich an seinem Gesicht mein ‚künstlerisches’ Talent ausprobieren musste, indem ich an einigen Partien Veränderungen vornahm, um seine Verunstaltungen noch um einige Grade zu erhöhen.

Durch das schüttere Haar tritt die Wölbung seiner Stirn noch deutlicher hervor als sie es in Wirklichkeit schon tut, die ihn aber nicht als Intellektuellen ausweist - ‚vergeistigt’ durch lebenslanges Nachdenken - sondern es ist die Stirn eines vom Leben Gebeutelten und Enttäuschten, der nicht gerade mit Stolz auf das, was er als Mensch geleistet hat, blicken kann. Die drei Längsfalten über der Nase, die zipfelartigen Ausstülpungen seiner Augenbrauen und der angestrengte Blick seiner hervortretenden Augen deuten an, dass er verzweifelt nach einem Ausweg sucht, um seine innere Verkrampfung und selbstverschuldete Isolation zu überwinden, aber auch, dass seine Bemühungen wieder nur im Desaster, in einem Tobsuchtsanfall stecken bleiben.

Faltenreich auch sein übriges Gesicht: im Bereich Nase-Mund und auf den Wangen haben die Ereignisse eines bewegten Lebens tiefe Spuren hinterlassen, und sogar in der leicht herunterhängenden Unterlippe, die ihn wie einen nach Luft ringenden Asthmakranken aussehen lässt, spiegelt sich sein Charakter: er ist ein Mann, der nie gelernt hatte, auf andere Rücksicht zu nehmen oder mit Bedacht an Probleme heranzugehen, sondern der es gewohnt war, im Alleingang Entscheidungen zu treffen und Ziele zu verfolgen, wobei Taktlosigkeit und Unbeherrschtheit dazu gehörten und Mittel zum Zweck waren.

Der Braccio Nuovo - il bracccio nobile, der vornehme Trakt

Bald hatten wir Braccio Nuovo erreicht, den Neuen Trakt, der als Querarm die nördliche Begrenzung des Cortile della Pigna bildet und die langen Galerien der VM miteinander verbindet. Bei diesem Flügel handelt es sich um eine lang getreckte Halle mit hoch aufragenden Wänden und einem Tonnengewölbe, unterteilt in regelmäßige Kassetten mit eingelegten Rosetten. Die Mitte des Raumes ist überspannt von einer flach gewölbten Kuppel, in den großzügig gestalteten, mit hellblauem Hintergrund versehenen Nischen stehen überlebensgroße Standbilder, und in den Boden sind antike Mosaike eingelassen. Der Braccio Nuovo empfängt sein gesamtes Licht von oben, das ihn gleichmäßig ausleuchtet, ihm einen feierlichen Glanz verleiht und die Statuen plastisch und lebendig werden lässt. Mit der Weite des Raumes und seinen erstaunlichen Dimensionen hatten wir nicht gerechnet, und irgendwie glaubten wir in ihm die phantastische Architektur der Caracalla-Thermen wiederzuentdecken.

Erfreulicherweise kam hinzu, dass sich die Zahl der Besucher in Grenzen hielt, und es war das erste Mal auf unserer Besichtigungstour, dass wir uns ganz entspannt der hier ausgestellten Kunst widmen konnten. Warum dieser Museumstrakt in meinen Vorbereitungen kaum Berücksichtigung fand, kann ich mir bis heute nicht erklären, denn in ihm ist eine Vielzahl hochkarätiger Statuen und Büsten zu sehen - nicht nur der Augustus von Prima Porta oder der liegenden Nil, sondern der Lanzenträger, Demosthenes, Euripedes, Asclepius, Commodus, Titus, eine Athena - das sind nur die Namen einer kleinen Auswahl von bedeutenden Figuren.

Rückblickend kann ich nur jedem Forennutzer von roma-antiqua dringend ans Herz legen, beim vorgeplanten Besuch der VM nicht den Braccio Nuovo zu übergehen. Am besten wäre es, hier mit dem Rundgang zu beginnen. Ich garantiere, dass die Sammlung der hier zu bewundernden Bildwerke und die angenehme Atmosphäre dieses Traktes ihn genauso begeistern wird wie uns.

Zielstrebig steuerten wir das wohl bekannteste und bedeutendste Standbild des Braccio Nuovo an, den Augustus von Prima Porta, benannt nach dem Ort, wo man ihn gefunden und wo die prächtige Villa „Ad Gallinas“ gestanden hatte, der Alterssitz der Livia Drusilla, der (dritten) Ehefrau des Kaisers Augustus. Prima Porta lag etwa 15 Km nördlich von Rom, schon mitten in der Campagna, an der Via Flaminia, und man weiß von Livia, dass sie lieber auf dem Lande lebte in ihrer vertrauten Umgebung und entzückenden Villa als in dem unübersichtlichen Palastgewirr auf dem Palatin. Von daher war es verständlich, dass sie sich nach dem Tod des Augustus, mit dem sie übrigens über fünfzig Jahre glücklich verheiratet war, hierher zurückgezogen hatte. Zur Erinnerung an den Mann, dem sie über ein halbes Jahrhundert treu verbunden und der nach dem Tod als Divus, als Vergöttlichter, in den Götterhimmel aufgefahren war, hatte sie sein Standbild aufstellen lassen, und zwar an einer Ecke ihrer weiten Terrasse, von der er seinen Blick über die Via Flaminia in die hügelige Landschaft der Campagna schweifen lassen konnte. Wie viele andere antike Orte so ist auch dieser Landsitz in Vergessenheit geraten und vom schützenden Mantel der Erde überdeckt worden, und von ihr eben auch die überlebensgroße Augustusstatue, die für die schönste und am besten erhaltene angesehen wird – sicherlich der ausschlaggebende Grund für ein ganzseitiges Photo in meinem alten Geschichtsbuch aus längst vergangenen Schülerzeiten.

Diese wunderbare Arbeit stellt Augustus als Feldherrn dar – als eine Art Heilsbringer, in der Blüte seines Lebens stehend, und mit dem Habitus eines selbstbewussten Herrschers (princeps). Auffallend seine kriegerische Rüstung, sein Harnisch, mit einer Vielzahl von Verzierungen, auffallend der Schwung eines falten- und stoffreichen Tuches, das er dekorativ um die Hüften geschlungen hat, und dessen langes, zusammengerafftes Ende über seinem linken Arm nach unten fällt. Auffallend, dass er mit nackten Füßen dasteht – für einen Feldherrn eher ungewöhnlich und eigentlich nur Gottheiten und Heroen vorbehalten. Für die Fachleute ein klarer Beweis, dass es sich hier nicht um ein realistisches Portrait, das seinem Aussehen und Charakter entspricht, sondern dass es sich um ein frei erfundenes, idealisierendes Bildnis handelt.

Und auffallend auch der halb erhobene rechte Arm – keine Ruhe gebietende Geste wie bei Marc Aurel, der sich mit einer Ansprache (adlocutio) an seine Truppen wendet, sondern eine Geste als Gruß verstanden und als Zeichen des Friedens, der Pax Romana.

Die Idee der Pax Romana wird auch in den Dekors auf seinem Panzer entfaltet. Nehmen wir die Szene in der Mitte: ein bärtiger Mann mit wirren Haaren, langen Hosen und kurzem Leibrock hält in seinen Händen ein römisches Feldzeichen, mit Adler und Medaillons geschmückt, das ein römischer Offizier, in voller Rüstung und in Begleitung der kapitolinischen Wölfin, entgegennimmt. Von Kampf, Unterwerfung oder Demütigung keine Spur, es ist eine Geste des guten Willens, des Friedens und der Versöhnung: die pax romana als Botschaft, als Programm einer neuen Ära, der ‚Saturnia Regia’ oder des ‚Imperium sine fine', wie es bei Vergil heißt. An dieser pax romana sollen alle Provinzen und Völker teilhaben, auch diejenigen, die nach ihrer Unterwerfung um ihre Selbständigkeit bangen – symbolisch dargestellt durch zwei Frauengestalten in tiefer Niedergeschlagenheit und Trauer.

Dass die Pax romana mehr war als sich dem Willen römischer Herrschaft zu beugen, wird in den Ziselierungen oberhalb und unterhalb der Mittelreliefs veranschaulicht: hier wird sie in ein universales, göttliches Geschehen eingebunden. Der Himmelsgott Caelus hat das Firmament wie ein Segel über die ganze Szenerie ausgebreitet. Von links braust der Sonnengott auf einem Viergespann heran, und von rechts sieht man zwei Gottheiten vorbeifliegen – die Göttin der Morgenröte mit der Fackel und die Taugöttin mit dem Krug.

Am unteren Rand der Rüstung ist die Zone der Erde dargestellt; man erkennt Gäa, die Mutter Erde, auf dem Boden liegend, mit Füllhorn und zwei Kleinkindern, die sich liebevoll an sie schmiegen. Flankiert wird sie von den Schutzgöttern des Augustus, von Apoll mit Lyra, auf einem Greifen heranfliegend, und von Diana, der Göttin der Jagd, getragen von einem heranstürmenden Hirschen.

In welchem Kontext stehen die obere und untere Szene? Wie sind sie zu verstehen?

In der Sphäre des Himmels bricht ein neuer Tag heran, der gleichzeitig den Beginn eines neuen Zeitalters markiert. Von seinen Segnungen werden alle profitieren: die Natur, die verschwenderisch ihre Gaben austeilt, die Kunst, deutlich gemacht durch Apoll, und schließlich alle Völker und Nationen des Imperium Romanum, die zivilisierten wie auch die barbarischen. Sie alle werden eine Zeit des Friedens, der gemeinsamen Ordnung und Kultur, des Rechts und der einheitlichen Sprache erleben – die pax romana, die als völkerverbindende Idee den gesamten Erdkreis, den orbis terrae, zusammenhält. Und der erste Schritt dahin ist auch schon getan: mit der Herausgabe der römischen Feldzeichen nämlich.

Der Nil

Bevor wir gleich die Welt der Antike verlassen, möchte ich mich noch der berühmten Gruppe des liegenden Vater Nil zuwenden, die man Anfang des 16. Jahrhunderts in der Nähe der Kirche S. M. sopra Minerva, also im Bereich des römischen Isis-Tempels, ausgegraben hatte.

Es war üblich, Flussgötter nackt darzustellen, da macht der personifizierte Nil keine Ausnahme. Er hat sich nach getanem Werk auf einem Tuch bzw. auf seinem Gewand niedergelassen, das den Launen des Zufalls preisgegeben unter ihm ausgebreitet ist, aus dessen Falten und Bäuschen unzählige Quellen entspringen, die ihre Wasser sprudelnd und gurgelnd in alle Himmelsrichtungen verteilen. Er scheint mit sich, seinem Leben und der ihn umgebenden Natur im Reinen zu sein als sichtbarer Beweis tief verwurzelter Selbstzufriedenheit, die in stoischer Gelassenheit ihren Höhepunkt erreicht; seinen massigen Oberkörper hat er an eine Sphinxstatue angelehnt, die mit maskenhaftem, undurchschaubarem Gesichtsausdruck und mit einem stechenden, die Ferne fixierenden Blick nicht in das quirlige Geschehen einbezogen wird, sondern als Randfigur reine Staffage bleibt.

Während Vater Nil mit der Linken ein von allerlei Früchten überquellendes Füllhorn umgreift, ruht der rechte Arm entspannt auf seinem Oberschenkel, der Linie des zur Seite geneigten Körpers folgend. Seine Hand, halb geöffnet und umspielt von zwei krabbelnden Kindern, gibt einen Büschel Ähren frei, die sich unter der Last des eigenen Gewichts tief nach unten senken.

Anders als beim majestätischen Zeus, dessen Gesicht von einer wallenden Lockenpracht umrahmt wird, ziert den Nil ein dicht verwobenes Geflecht aus Blüten, Schilfblättern und Ähren und soll wohl daran erinnern, dass die Fruchtbarkeit Ägyptens ein Geschenk des Nils, des hapi wie er in Ursprungssprache heißt, und der schwarzen Erde ist, die er aus der unendlichen Tiefe Afrikas heranschafft. Im Gegensatz zum Berühmtesten unter den Göttern des Olymps (unter den ‚Himmlischen‘), der alles in seiner Macht Stehende versucht, um die Kräfte der Welt beherrschend zu binden, lebt der Flussgott aus dem Bewusstsein eines ewig fließenden Stromes, der verlässlich im Rhythmus der Zeit das Land mit segensbringender Fracht überschwemmt.

Lustig auch die kleinen Kinder – allesamt Jungens, pausbäckig und mit Fettpölsterchen reichlich bedacht: sie umspielen Vater Nil bzw. klettern auf ihm herum und geben mit ihrer jeweiligen Position die Höhe an, um die der Fluss anschwellen konnte. Einer dieser flinken Bengel hat es sogar bis zum Füllhorn geschafft; stolz ragt er da heraus und deutet an, wie hoch der Nil im Idealfall steigen kann, um dem Land eine Zeit der Fruchtbarkeit, der reichen Ernten und des Wohlstandes zu bringen.

Unwillkürlich muss ich an meinen Religionsunterricht in den ersten Nachkriegsjahren denken, der in den alten Gemäuern einer provisorisch eingerichteten Volksschule stattfand. So sah mein Klassenzimmer aus: ein Ungetüm von Kanonenofen links neben dem Katheder, rustikale mit Bohrungen für die Tintenfässer! versehene Holzbänke, die den Raum in zwei Blöcke unterteilten und 50! Kindern Platz boten, eine große schwarze Wandtafel, fest montiert, mit rauer Oberfläche und ein von Schuh-nägeln und -eisen strapazierter Parkettfußboden, der immer so einen schweren, den Atem nehmenden Geruch verströmte, weil zur Reinigung und Pflege ein billiger, von grünen Holzspänen durchsetzter Industriebohnerwachs zum Einsatz kam.

In der Erinnerung sehe ich Bilder vor mir aus den Tagen, die für Ägypten eine glückliche Fügung des Schicksals bedeuteten, wo den Menschen ein Überangebot an allen lebensnotwendigen Gütern der Erde zur Verfügung stand (Getreide, Fleisch und Fisch, Gemüse und Früchte jeglicher Art), und wo Not und Entbehrung unbekannt waren. Was für ein Gegensatz zur Wirklichkeit von damals! Aus biblischer Sicht waren damit die 'fetten' Jahre Ägyptens gemeint, die in den unterhaltsamen Josephsgeschichten der Genesis (1. Buch des Mose 41, 1 - 36) thematisiert sind:

Beunruhigt über seine nächtlichen Träume ließ der Pharao Joseph, den 'Hebräer', zu sich rufen: ihm schien, als seien sieben wohlgenährte Kühe aus dem Nil gestiegen, die im Riedgras umherzogen um zu weiden; später gesellten sich sieben andere Kühe dazu, die - abgemagert und hässlich - über die schönen, prächtig entwickelten Kühe herfielen und sie in ihrem Bauch verschwinden ließen, ohne dass äußerlich eine Veränderung zu erkennen war. Der Pharao träumte ein zweites Mal: an einem einzigen Halm wuchsen sieben schöne volle Ähren, danach trieben an einem anderen Halm sieben kümmerliche, vom Wind verdorrte Ähren aus und verschlangen die prallen.

Obwohl der Pharao alle Weisen und Wahrsager seines Landes befragte, wusste niemand Rat. Nur Joseph - von Gott autorisiert - sah sich imstande seinen Traum zu deuten, und so überzeugend, dass die dunklen Gedanken des Königs schnell verflogen und bei ihm wieder Vernunft einkehrte, um die für die Vorsorge notwendigen Schritte einzuleiten: "Es ist ein und derselbe Traum", erklärte er. "Sieben Jahre lang wird Ägypten eine Periode des Überflusses und der Fruchtbarkeit erleben, dann wird man von den Wohltaten der Natur nichts mehr merken. Sieben Hungerjahre werden folgen, das Land veröden und großes Leid über das Volk bringen".

Und noch einmal zurück zu unserer Figurengruppe. Was wäre der Fluss ohne seinen Tierreichtum? Deshalb gehören Krokodil, Flusspferde, ein kleines Raubtier, spezialisiert auf das Fangen und Töten von Schlangen, und noch viele andere Tiere dazu. Ihr Lebensraum ist die Basis der Figurengruppe, und als Spielgefährten der Kinder vervollständigen sie das Bild einträchtiger Harmonie.

Erster Teil: Die Welt der Antike

Meine persönliche Vorbereitung nicht ohne kritische Anmerkungen

Heute stand nur ein Besichtigungsprogramm auf unserer Agenda: die vatikanischen Museen – i Musei Vaticani. Bei der ungeheuren Menge der hier ausgestellten Kunstwerke und dem Labyrinth an Sälen, Hallen, Räumen und Korridoren ist es das Mindeste, was man für einen Besuch veranschlagen muss; und selbst dann hat man nur einen Bruchteil dieser im Laufe von Generationen gesammelten Schätze und Herrlichkeiten gesehen.

Von den zehn Tagen unseres Romaufenthaltes hat es wohl keinen gegeben, in den ich so viel an Zeit und Vorbereitung gesteckt habe wie für dieses „labyrinthische Welttheater“ (R. Raffalt). Und je mehr ich mich mit dieser Wunderwelt beschäftigte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass mein Wissen nur zu einer oberflächlichen Betrachtungsweise der hier gesammelten Kunst reicht. Um mich einigermaßen zurechtzufinden, hatte ich mir aus drei Einzelplänen, auf dem alle Säle und Räume mit ihrer jeweiligen Bezeichnung eingetragen waren, einen zusammenhängenden Plan fertiggestellt und hatte ihn ergänzt mit den Namen und entsprechenden Katalognummern der Figuren und der Portraits, die mich am meisten interessierten. Beispiel ‚Sala Rotonda’: Brunnenbecken – Jupiter von Otricoli (539) – Hadrian (543) – Herkules (544) – Antinous (545) – Galba (548) – Claudius (550).

Obwohl der Plan nicht mehr auf dem neusten Stand war, hatte er auf unserem Rundgang doch wertvolle Dienste geleistet. Selbst bei meiner Vorauswahl hätte die Zeit nicht gereicht, sich intensiv mit jedem Gegenstand zu beschäftigen. Deshalb hatte ich mich bei meinem persönlichen Schwerpunkt nur auf wenige Kunstwerke beschränkt, bei denen ich mich natürlich länger aufgehalten hatte, um sie so eingehender studieren zu können. Dazu gehörten: der Laokoon – der Augustus von Prima Porta – die Stanzen des Raffael und ein Gemälde von Melozzo da Forlì: Gründung der Vatikanischen Bibliothek.

So gerüstet, freute ich mich schon im Vorfeld auf den Besuch der Vatikanischen Museen. Am Ende des Tages kamen wir alle vier zu dem gleichen Urteil: unter den hier angetroffenen Umständen hatte sich dieser Besuch nicht gelohnt, er war eher enttäuschend. Nicht wegen der Kunst, die bei dieser Fülle erstklassiger Exponate jeder Kritik entbehrt, sondern wegen der Organisation.

Man lockt die Leute mit Kunst, ‚erschlägt’ sie geradezu damit, und tut aber nichts, um sie näher dahinzuführen. Bei sehr vielen Besuchern hatte ich den Eindruck, dass sie an den herrlichsten und wertvollsten Stücken ahnungslos und achtlos vorbeigingen. Sie waren nur von einem Gedanken getrieben: so schnell wie möglich der Sixtinischen Kapelle zuzustreben. Das kann es doch wohl nicht sein!

Die Verwaltung der Vatikanischen Museen sollte sich ernsthaft Gedanken machen, wie sie dem gewaltigen Ansturm gerecht werden kann. Nur auf Masse und Kasse setzen, kann nicht das Konzept der Zukunft sein. Ich würde deshalb gerne die Gelegenheit wahrnehmen, aus meiner Sicht einige Verbesserungsvorschläge vorzustellen:

1. Die Öffnungszeiten verlängern bis in die Abendstunden hinein, um die Besucherströme über einen längeren Zeitraum besser zu verteilen

2. Die wichtigsten Exponate beschriften

3. Einen besonderen Eingangsbereich schaffen für Leute, die nur die Sistina sehen wollen, selbst auf die Gefahr hin, dass man Zugangsbeschränkungen einführen muss (wie sie z.B. in der Galleria Borghese praktiziert werden). Die gegenwärtige Regelung, dass alle durch das Labyrinth der Säle und Flure geschleust werden, um schließlich in der Cappella Sistina anzukommen, ist eine Zumutung.

4. Die bekanntesten und besten Stücke in einem dafür zu schaffenden Museumstrakt ausstellen. Damit würde man den Anforderungen, die heute ein modernes Museum erfüllen sollte, gerecht.

"Das wird nie passieren", wird mancher Kritiker einwenden. Denn schließlich waren die ‚Vatikanischen Museen’ nie als Museum gedacht, sondern sondern sie waren immer und sind es bis heute geblieben: ein Sammelsurium der vielleicht bedeutendsten antiken Kunstobjekte, für deren Betrachtung man – je nach Lust und Laune und dem Gesetz der Improvisation folgend – die verschiedensten Gebäude mit Hallen, Höfen und Gängen errichtet hat, und die den Päpsten zur Erbauung dienten und von ihnen auf langen Wegen regelrecht erwandert wurden. Daher wird man an diesen chaotischen Verhältnissen wohl auch nichts verändern. Denn es widerspricht dem Geist der Improvisation, alles für die Ewigkeit vorauszuplanen und festzuschreiben.

Fare la coda und jedem das Seine!

Schon beim Frühstück hatte ich versucht, die drei mit einer Vorwarnung auf den heutigen Tag einzustimmen: „Wir müssen uns sicher auf eine Wartezeit von einer Stunde gefasst machen. Heute ist nämlich Montag: da wird alles in die VM strömen, weil die meisten anderen Museen geschlossen sind. Wenn sich aber der Stau so zügig auflöst wie am Donnerstagmorgen auf dem Petersplatz, dann können wir zufrieden sein.“ Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, fügte ich meinen Gedanken noch eine kleine Stichelei hinzu: „Und denkt daran! Wir sind im Vatikan, und vatikanisch heißt: verzichten auf Bequemlichkeit und sich üben in der Tugend körperlicher Exerzitien.“

Der 64-er Bus brachte uns wie gehabt zur Pz. del S. Uffizio, dann ging es quer über den Petersplatz zur Via di Porta Angelica, und etwa auf Höhe der Porta S. Anna, eines weiteren Zugangs in den Vatikan, erblickten wir das Ende der Warteschlange. Da ich eine ungefähre Vorstellung vom Verlauf der winkligen Schutzmauer hatte, dachte ich so im Stillen: „Ob eine Stunde warten wohl reicht?“

Es blieb uns nichts anderes übrig als uns hinten anzustellen, und schon wenige Augenblicke später gehörten wir nicht mehr zu den Letzten. Langweilig wurde uns aber nicht: ich hatte mir einiges zum Lesen mitgenommen, obwohl es kein Vergnügen war, im Stehen und in gleichzeitigem Vorwärtsgehen sich in ein Buch zu vertiefen. Zwischendurch hielten wir immer wieder mal ein kleines Schwätzchen, und ich versuchte sogar, mit einigen Nachbarn eine zwanglose Unterhaltung anzufangen, aber schnell merkte ich, dass ich als Gesprächspartner unerwünscht war. Man wollte lieber unter sich sein. Was soll’s! Suum cuique - jedem das Seine!

Besonderen Spaß bereitete es mir, die vielen Unentschlossenen zu beobachten, vor allem die Deutschen, die durch ihre Körpersprache mehr auffielen als alle anderen, weil sich nämlich ihre Ratlosigkeit vom Kopf bis in die Zehenspitzen fortsetzte: gelangweilte Blicke, Gesichter ohne jede Strahlkraft, ohne einen Ausdruck von Klugheit oder Aufgewecktheit, vielmehr erstarrt zur Maske tumber Teilnahmslosigkeit, und in ihrem Bewegungsablauf von einer Langsamkeit, dass man ihnen beim Gehen die Schnürsenkel hätte zubinden können: Protagonisten und zugleich Provokateure bräsiger Selbstgefälligkeit!

Langsam, Stück für Stück, aber doch stetig, schob sich der Lindwurm an der Mauer entlang: von der Ecke an der Pz. del Risorgimento zum stumpfen Winkel an der Via Leone IV, und von da zu den nächsten beiden Ecken am Viale del Vaticano.

Nach gut einer Stunde rückte endlich der Eingangsbereich ins Blickfeld. „Wenn wir an der Kontrolle vorbei sind“, analysierte il mio cognato, „dann wird sich der Stau schnell auflösen."

‚Die Schlacht am kalten Buffet’

So ganz stimmte es nicht: in der Eingangshalle entspannte sich zwar die Situation, weil man den Hauptstrom der Besucher durch eine Reihe von Personenschleusen dirigierte und an mehreren Kassenhäuschen vorbeiführte, aber dafür herrschten an der Ausgabe der Kopfhörer chaotische Verhältnisse. Wer hier nicht körperlichen Einsatz zeigte, hatte das Nachsehen; es war wie die berühmte Schlacht am kalten Buffet. Auch wir mussten uns durchkämpfen und aufpassen, dass sich niemand vordrängte. Dann ging alles sehr schnell: zwei Audio-Guides bestellen – Ausweise vorlegen – Daten eintragen - bezahlen – aushändigen der elektronischen Führer ohne ein Wort der Erklärung – der Nächste bitte! Avanti il prossimo! - Das Personal war total überfordert!

In diesem Tohuwabohu, dramatisch gesteigert durch ein babylonisches Sprachgewirr, mussten wir uns erst einmal orientieren. Deshalb sahen wir uns zunächst nach einem ruhigeren Eckchen um, wo wir uns über das weitere Vorgehen abstimmen konnten. „In diesem Rummel werde ich noch bekloppt“, war das Erste, was ich herausbrachte. „Ich glaube, es ist am besten, wenn wir hier im Museum getrennte Wege gehen. Unter solchen Umständen hat es keinen Zweck, zusammenzubleiben.“ Die anderen sahen es genauso.

Irgendwie hatte ich schon in der Vorbereitung den ‚worst case’ einkalkuliert und vorsichtshalber einen zweiten Plan mit den persönlichen Ergänzungen kopiert. „Nehmt das hier mit!“, empfahl ich meinem Schwager und seiner Frau. „Das wird euch auf eurem Rundgang sehr nützlich sein.“ – „Und wo sollen wir uns wieder treffen?“, wollte meine Schwägerin noch wissen. – „Ganz einfach! Wer zuerst mit der Besichtigung fertig ist, wartet draußen vor dem Eingang und meldet sich übers Handy.“ Gesagt, getan.

Rein ins Getümmel und erste Kontakte mit der Kunst der Antike

Eigentlich konnten wir jetzt mit unserer Museumstour beginnen, doch vorher wollte sich meine Frau noch mit der Technik des Audioguide vertraut machen. „Das kannst du hier total vergessen“, meinte ich. „Du glaubst doch wohl im Ernst nicht, dass du bei dieser Lautstärke und diesem Gedränge irgendein Wort verstehst. Lass es sein! Wir sollten lieber warten, bis wir einen Ort gefunden haben, wo wir nicht von allen Seiten gestört werden. Da werden wir dann die Einstellung vornehmen.“

Ihre Zustimmung erfolgte prompt, und jetzt endlich konnten wir uns aufmachen, die Kunstwelt des Vatikan zu entdecken. Ein nicht zu übersehender Pfeil gab die Richtung des Rundgangs vor: wir durchschritten zunächst ein Vestibül, und nach wenige Schritten standen wir dann im Cortile della Pigna. Unsere Blicke fielen sofort auf den riesigen Pinienzapfen – nach dem übrigens dieser Hof benannt ist - und auf die gewaltige Rundung der Apsis dahinter, die mich an die kühnen Wölbungen der Maxentiusbasilica auf dem Forum Romanum erinnerte.

Kaum vorstellbar, dass diese Nische, der Nicchione, als Platz für einen Papstthron unter freiem Himmel vorgesehen war. Was für eine grandiose Kulisse, um die Majestät eines Pontifex Maximus sichtbar zu machen und sie über alles menschliche Maß hinaus zu erheben. Die Idee war genial, doch für die Umsetzung fehlte allerdings der Mut.